Cuando repentinamente, en plena campaña de elecciones municipales, murió Andrés Tarabusi, su adversario político, Jorge Cox, lanzó un gran bufido de bienestar y de salvaje alegría. Después se arrellanó en su sofá, puso los pies sobre la mesita de café y, echando la cabeza hacia atrás, eructó ruidosamente, como un señorón.

Y se quedó media hora así, a solas, inmóvil, como

congelado en el tiempo, disfrutando íntimamente de este gran triunfo.

Para Cox, Tarabusi había sido un enemigo temible. No solo era mucho

más joven, y más esbelto, e incluso más atractivo,

sino que tenía mejor dicción que Cox, el cual atropellaba

las palabras, como si todo fuera una continua sinalefa. Y respiraba pesadamente

cuando se quedaba sin aire, pues no dominaba ese difícil arte de

hablar e intercalar pausas para inhalar, además siempre se descuidaba

y acababa introduciendo alguna palabra vulgar, demasiado vulgar. Antaño,

Cox, se jactaba de esos términos y los hacia valer para demostrar

que era “un hijo del pueblo”, que se había criado lejos

de las universidades y demás círculos elitistas solo al

alcance de los adinerados y de los ricachones. Pero ahora la sensibilidad

de la gente había cambiado con respecto a los políticos

y el populacho les exigía a estos que no deslizaran palabras malsonantes

y villanas ni siquiera para congraciarse con la parte más cerril

de sus auditorios.

Para colmo estaba ese apellido, Tarabusi, musical, de sonoridad exótica,

italiana, mientras el suyo duro y seco sonaba como el trallazo de una

correa sobre el trasero de un buey. Recordaba que, en los lejanos años

escolares, pasados en el seno de un colegio de jesuitas, hecho que Cox

ocultaba cuidadosamente, sus compañeros le llamaban Jorge Coxis.

Era oír ese mote y nuestro hombre, entonces niño, se volvía

loco, una oleada de sangre caliente le subía a la cabeza, y, en

ese momento, solo deseaba matar a los burladores.

Un día, enceguecido y demente por la cólera, estuvo a punto

de acabar con la vida de otro compañero que había pronunciado

el nombre prohibido. Cox le agarró de la cabeza, y le empezó

a estrellar la frente contra una de las columnas de piedra que cercaban

el patio. Levantaba la cabeza, cogiéndosela del pelo, y la hacía

chocar contra la roca, una y otra vez, una y otra vez, …. El ruido

de los cabezazos era espeluznante. Al final, tuvieron que venir los curas

a sujetarlo, pues una fuerza satánica se había apoderado

del chico, y nadie lograba separarlo del otro…. Los padres del campeón,

que, secretamente, se alegraban del hecho, mandaron a casa del malherido

a un trabajador de la finca con un sobre azul en cuyo interior había

mil pesetas. Al mismo tiempo, había una nota de disculpa, pero

recordaban que el ofensor había sido el otro. “No sea que

estos muertos de hambre encuentren un abogaducho que malmeta y se les

ocurra ponerme una denuncia” dijo el padre a su público de

parásitos y mentecatos en el casino central, y añadió,

muy satisfecho de la hazaña de su

hijo, “los Cox somos así: el que nos busca nos encuentra”.

Esa misma frase, “el que me busca me encuentra”,

la pronunció Jorge Cox, en público y en privado, cientos,

acaso miles, de veces.

La irrupción de Tarabusi en la política local fue como un

trueno en una noche de verano. Cox vio de inmediato que era un enemigo

peligrosísimo, que no solo podía acabar con su reinado como

alcalde, sino que incluso podría lograr que su propio partido se

vaciara de votantes y de afiliados. Y eso significaría que la dirección

del partido, cogería la ficha personal de Jorge Cox y la lanzaría

al cesto de los papeles, o, mejor aún, a la chimenea del despacho

del presidente del partido en cuya amistad estarían, en ese momento,

los directivos principales poniendo a parir al derrotado Jorge Cox. Casi

podía oír dentro sus voces de la cabeza: “Este desgraciado

decía palabrotas en los mítines…” Y otro añadía:

“Dicen que en una ocasión dio un discurso borracho…”,

y otro: “Seguro que es cierto. Yo una vez lo vi con la bragueta

abierta y el jersey manchado de vino tinto. Olía a perros muertos

el muy bribón…”

Si tal ocurría, se acabaron prebendas, se acabaron honores, se

acabó el dinero sin límite, se acabaron los regalos, se

acabó el ser señor de la vida y de las Parcas, y, sobre

todo, se acabaron las coimas…

Antes la muerte que pasar por ese deshonor.

Tarabusi estuvo unos años de concejal. Fue un adversario tan duro

y tan rápido en el combate que Cox llegó a temerlo y aun

tuvo pesadillas con él. Un día soñó que estaba

bebiendo una botella de espíritu de vino, en cuyo cristal un cartel

avisaba de que era una sustancia venenosa, de repente vio que dentro del

frasco estaba la cabeza sonriente y gesticulante de Tarabusi que, evidentemente,

se reía de él, de Cox. Sin poder dejar de beber, incapaz

de apartar la botella de sus labios, Cox se tragó esa cabecita,

y empezó a toser como si se estuviera ahogando. Se despertó

aterrorizado y despertó a toda la casa con él. Nadie sabía

qué estaba pasando.

Cox tosía descontroladamente. Bien pronto empezaron las arcadas, por fin acabó vomitando en el suelo la copiosa cena de empanada de carne y pimientos verdes con la que se había regalado.

“Ah, ya está”, dijo Victoria Emilia, la mujer de nuestro

alcalde, “le ha sentado mal la cena”. Pero el hedor a jugo

gástrico y a la grasienta comida medio digerida era tan intenso

que tuvieron que mandar hacer la cama en una de las habitaciones que no

usaban.

Salvo los dos hijos de la pareja, que, como eran jóvenes dormían

a pierna suelta y nada les turbaba el sueño, nadie durmió

aquella noche.

Cuando al día siguiente, tras la nochecita toledana, Cox fue al

Ayuntamiento, más muerto que vivo, y vio a Tarabusi sentado frente

a él, sonriendo, lleno de fuerza, hormonas y juventud, no pudo

menos que pensar, “Ah, desgraciado, cómo te odio. Ojalá

mees sangre. Si pudiera te rompería el cuello aquí mismo”.

Pero lo que peor llevaba nuestro hombre era la afición a los pájaros

que alimentaba Tarabusi. En efecto, toda su casa estaba llena de esos

encantadores animalitos. Tarabusi amaba a los pájaros de una manera

tan honda que me es imposible comunicárosla, porque su pasión

y su admiración por esos pequeños, alegres y blandos amigos

era tanta que cualquier adjetivo o comparación que pueda emplear

no sería sino un pálido y esquivo vistazo a la verdad.

Yo lo he visto en su casa extasiado, en el colmo de la bienaventuranza

y de la felicidad, mirando a sus tiernos pajaritos acicalándose

en un bañerita que, para su disfrute, Tarabusi, les había

preparado.

Mi preferido era un tucán, que vagaba suelto por la casa como si

fuera el genio tutelar de la morada. Era divertidísimo y muy inteligente.

Los loros, la cacatúa y el guacamayo también deambulaban

libres por la casa. Unos pedían café con su negra lengua

hinchada, y otros pedían también anís. Sin embargo,

el pajarito predilecto de Tarabusi era un maravilloso canario, de un amarillo

limpísimo y brillante, se diría casi metálico, que

siempre estaba en su jaula junto a la ventana. Su canto era, en verdad,

un vivo chorrear de Dios. Era algo tan hermoso que las gentes que pasaban

por la calle paraban un momento para escucharlo, pues Tarabusi vivía

en una planta en la que sus ventanas daban directamente a la acera.

Aquel ruiseñor era el vecino más ilustre de la localidad

de la que hablamos. Lo habían fotografiado, lo habían agasajado,

…. Era como el ángel con la espada flamígera que defendía

el bien y la inocencia que aún sobrevive en el mundo.

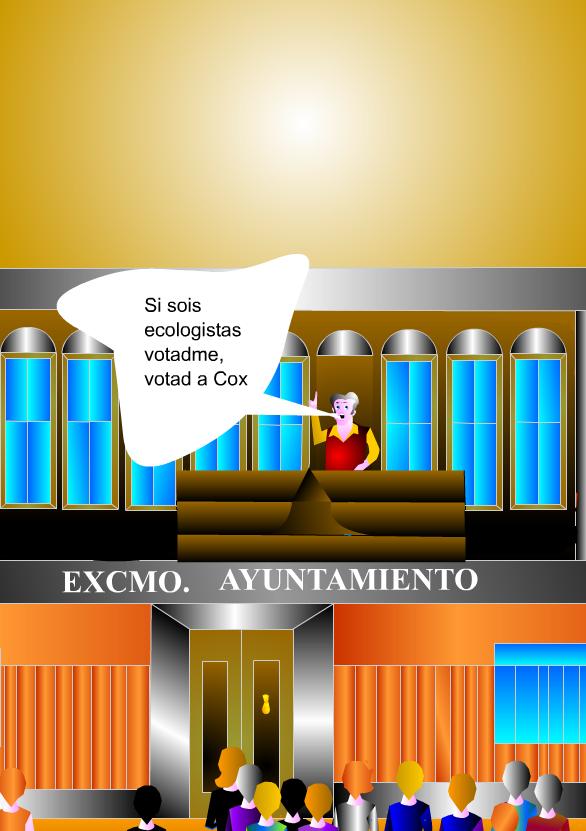

Durante cinco legislaturas de cuatro años, en total veinte años,

Jorge Cox había sido alcalde con mayoría absoluta de su

partido. Pero él sabía que Tarabusi, con un soplido, podía

romper de una vez por todas con ese estado de cosas. La mente de Cox estaba

llena de temores. Tanto él como Victoria Emilia, su mujer, eran

esclavos de su dignidad, de sus honores y de su riqueza, y vivían

en una falsa libertad como quien navega por alta mar en un bote de remos

en medio de un mar revuelto y amenazador pensando que pilota una fragata.

Por eso no os ha de extrañar que, cuando le anunciaron la repentina

muerte de su adversario, Jorge, sintiera una alegría bárbara

y una efervescencia como hacía años que no había

sentido.

“Infarto”, le dijeron.

Nuestro hombre, se encontraba eufórico, poseído por el don

de la energía, vivo, lleno de actividad, con ganas de saltar y

de gritar.

“No tiene mujer ni hijos, menos mal, así no tendré

que dar el pésame a nadie”, pensó en voz alta nuestro

alcalde.

“Bastará con la clásica y relamida nota de prensa”.

“Ha muerto cuando mejor me venía, en plena campaña

de elecciones. Ja, ja, esto ya no tiene vuelta atrás. Ahora que

nombren a otro candidato. Da igual. Tengo ganada la final. Mira por dónde,

va a ser cierto eso de que el que busca a un Cox, lo encuentra”.

En la inmovilidad eterna de la sofocante tarde de agosto, Cox decidió

que tenía que hacer acto de presencia. Al menos, lo tenían

que ver a él. Dejó su despacho y entró en su coche.

El calor era insoportable, y el fastidio y la cólera de Cox aumentaron.

Verdaderamente, eran solo esos sentimientos, el fastidio, la codicia,

el asco, y la ira ciega los que le ataban a Cox a la vida.

Ni un alma en la calle. El sol caía recto y perpendicular sobre

el tablero de la gran ciudad. Empezó a navegar sin rumbo y sin

designio por las calles. Ciertamente, no tenía ni idea de adónde

ir. En su atolondramiento ni siquiera había preguntado a sus secretarios

dónde estaba el cadáver. De repente se encontró ante

la casa de Tarabusi. Su inconsciente había tomado la delantera

y lo había conducido hasta la mismísima cueva del dragón.

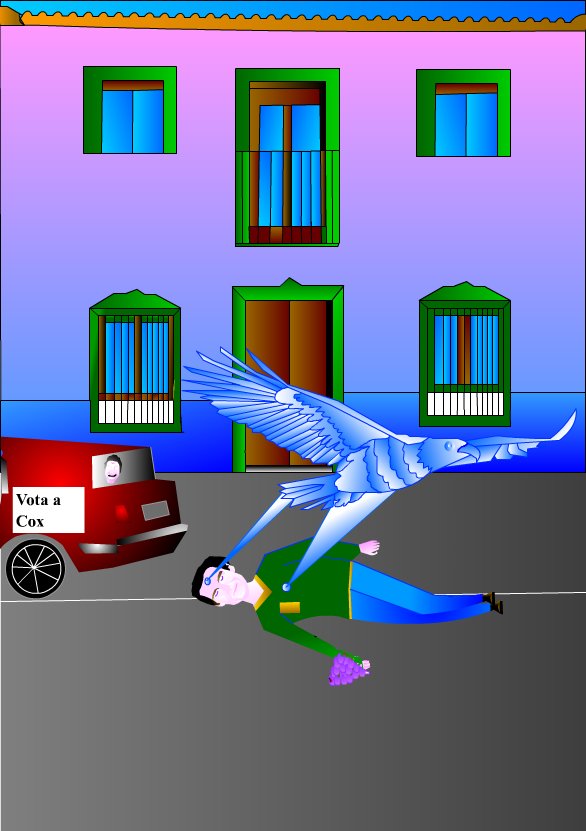

La ventana estaba abierta de par en par…. En ese momento, no había

ni la sombra de un ser vivo en la calle…. Allí estaba el

pájaro de las narices, el hijo ilustre de la ciudad, allí

estaba, en su jaulita, al alcance de su mano…. “¡Vamos,

atrévete!”, dijo, explosivamente, una voz ronca y dura dentro

de su cabeza. “¡Rápido, ya, hazlo ya!”, volvió

a gritar esa misma voz. Y dicho y hecho. El coche de Cox estaba junto

al bordillo de la acera, justo enfrente de la ventana abierta del piso

de Tarabusi. Nuestro alcalde salió rápidamente del vehículo

y cogió la jaula que estaba colocada, inocentemente, en el alféizar

de la ventana, tal vez esperándole a él. Muy agitado y nervioso

por si alguien le hubiera visto, aunque era muy difícil que a aquella

hora de la tarde alguien estuviera entretenido mirando por la ventana

de su casa, Cox se dirigió a su domicilio. Su mujer y sus dos hijos,

con algunos amigos, estaban en la piscina que Jorge se había hecho

construir en su finca particular. Tenía toda la casa para él

solito.

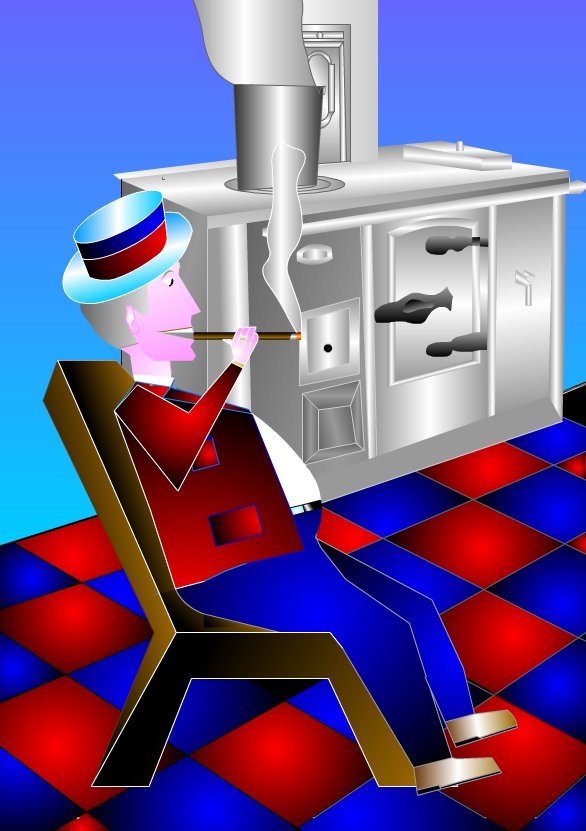

Depositó al bello pajarito en una habitación totalmente oscura, tal vez para que no reconociera nada y, así, después no pudiera acusar al alcalde de haber perpetrado un secuestro. Cox se dirigió a la cocina. Le temblaban las manos y sudaba abundantemente. Algo irracional se había apoderado de su mente. En su rapidez, se aturdía, chocaba con las paredes y dejaba caer al suelo los útiles que colgaban de los azulejos de la cocina. Encontró la cazuela grande. La más grande de todas. La llenó de agua y puso el agua a hervir. Se sentó en una silla de la cocina y empezó a fumar, algo que tenía rigurosamente prohibido.Po fin el agua estalló en burbujas y una columna de vapor ascendía amenazadoramente desde la cazuela.

“Perfecto”, dijo Cox. “Ya está”.

Fue a la habitación oscura y cogió la jaula del pajarito.

Como quien lleva cogido un bulto que pende de un lazo, así llevó

la jaulita hasta la cocina. Se acercó al mortal abismo de la cazuela,

al agua hirviente, y sumergió al pajarito con jaula y todo ahí

dentro. NI un chillido, ni una exclamación, ni un gorjeo de dolor.

El pájaro murió en un absoluto y sobrecogedor silencio.

Acto seguido, Cox, puso la tapa metálica sobre la jaulita y dejó

que el agua siguiese hirviendo veinte minutos más. Después

apagó la cocina.

Tras

la enorme tensión que había supuesto el hurto y sacrificio

del pajarito, Cox, se derrumbó en su sillón de la sala de

estar. Nunca se había sentido tan relajado. Antes de que retornase

la familia, nuestro hombre ya se había deshecho del pobre animalito

inmolado y de su pobre morada.Encargaron la cena por teléfono y

el propio Cox bajó a la calle para comprar los helados, así

los vecinos, y las demás gentes, podrían ver que cooperaba

con las tareas de la casa.Aquel año, Cox volvió a ganar

las elecciones. De nuevo con mayoría absoluta. Ayudado por su mujer,

Victoria Emilia, cogieron una gran sábana blanca y pintaron con

gruesos rotuladores negros:

Jorge Cox, servidor del pueblo

Ganador

Sexta mayoría absoluta

La tela estuvo puesta en el barandal de hierro forjado del balcón

casi hasta la Navidad, en que fue sustituida por un tapiz multicolor con

la oronda figura de Papá Noel.

Autor:Juan Ramón González Ortiz

Ilustraciones:Quintín García Muñoz