Teatro

para locos.

Entre bajo su responsabilidad

Juan

Ramón González Ortiz

Cuando Hans Weiss llegó a las puertas de la feria se dio cuenta,

por fin, de lo lejos que estaba de su destino inicial, que no era

otro que el viejo burdel al que la gente, graciosamente, llamaba “La

casa de los tilos”, pues aquella vieja mansión tenía

un amplio jardín, frondoso y refrescante poblado de tilos y

de perfumados magnolios.

Hans había salido de su casa justo después de comer,

aprovechando que la calle estaba desierta, pues, en ese momento, el

sol caía recto y perpendicular como un espadazo.

Sin embargo, en cuanto vio las altas verjas de La casa de los tilos,

distinguió a un extraño paseando por el jardín

con una de las pupilas. Enseguida se dio cuenta de que era su vecino,

el señor Gabrilescu. El cotilla del señor del Gabrilescu.

“Maldición”, murmuró Hans para sí, “ese viejo

verde de Gabrilescu, está paseando con Otilia. No me apetece

lo más mínimo coincidir con él, y que después

se entere toda la ciudad”.

Otilia era una de las muchachas del burdel. Era una chica griega,

aún fresca y todavía con el encanto de la juventud.

Dispuesto a dejar que el tiempo transcurriera para que el viejo rijoso

acabase el antes o el después, Hans cruzó la calle y

se dirigió en línea recta a un descampado lejano, en

el que se erguían las carpas y los toldos de un circo ambulante.

Los nombres de los artistas proclamaban, desde los carteles, que todos

eran húngaros, aunque también había nombres eslavos,

algún rumano y algún nombre italiano, seguramente ficticio.

Casi toda la feria estaba paralizada a esa hora de la tarde. La misma

inmovilidad del sol se transmitía a la Tierra. Todo dormía

la siesta. Todo, menos el señor Gabrilescu.

Una caseta de tiro con carabina aún estaba abierta, si bien

el dueño dormitaba en una esquina, sentado sobre un montón

de ropa vieja y de trabajo. En una especie de odeón desmontable,

una compañía de danza ofrecería dentro de media

hora los principales números de Giselle y de otros ballets

famosos. Fuera, bajo el sol, un grupo de músicos ensayaba la

marcha de los invitados de la ópera Tannhäuser.

Hasta los leones, en sus decoradas jaulas, roncaban plácidamente.

Junto a ellos, un forzudo abrillantaba sus pesas y sus cadenas mientras

bostezaba pesadamente.

Hans Weiss empezó a arrepentirse de haber ido caminando tan

lejos. Tal vez, después, cuando retornase al burdel, entre

el calor, el aburrimiento y la fatiga, flaqueaban sus fuerzas….

¡Maldito señor Gabrilescu, todo era culpa suya!

Fue entonces, en el momento de máxima zozobra, cuando divisó

la única caseta que merecía de veras el nombre de construcción.

Estaba hecho a imitación a un templo cásico, con su

columnata y sus capitales toscamente corintios.

Aquel pequeño edificio era un teatro, amplio, y hermoso. Un

teatro verdadero, con unas rutilantes y fosforescentes letras de estilo

italiano escritas dentro del tímpano del frontón que

coronaba la entrada del establecimiento:

Teatro para locos.

Entre bajo su responsabilidad

Hans se sonrió. Amaba los desafíos con tal de que de

no implicasen riesgo, ni sacrificios, ni pérdidas excesivas.

Empujó la puerta y entró.

Instantáneamente se quedó a oscuras, pues la penumbra

del interior parecía una noche invernal en comparación

con la enloquecida luminosidad del exterior.

“Disfrute el señor de la frescura de la sombra y del descanso

de la ceguera”, escuchó justo delante de sí. Cuando

sus ojos se habituaron a la oscuridad vio que, tras el mostrador de

la entrada, le observaba vivamente un alto caballero ataviado con

uno de esos extraños trajes circenses mezcla de húsar

de la guardia napoleónica, domador de fieras y cochero vienés.

- “Oh, buenas tardes”, dijo nuestro buen Hans “¿De modo que

este es el teatro solo para locos”?

- “Así es, Excelencia”, dijo el portero del teatro, “este es.

Pero recuerde primero que Vd. entra bajo su responsabilidad”.

- “Ya, ya”, respondió nuestro héroe. “¿Y qué

programa tenemos para hoy, porque no he visto nada anunciado?, ¿tal

vez el soliloquio de Salomé ante la cabeza del Bautista; o

tal vez las últimas palabras de Roldán muriendo solo

en los puertos de España; o acaso va a ser una sesión

de los misterios de la Bona Dea?”

- “Je, je, Su Excelencia no se verá defraudado en nada. Y además

es posible que incluso venga una vez más a ver nuestra función.

Habrá de saber el señor que cada día variamos

el repertorio, y que lo que usted va a contemplar hoy ya nunca más

va a volver a ser representado. La obra que usted va a ver a continuación

tiene por título “El juicio de Paris”.

- “Oh, me maravilla lo que usted me dice. No conozco ninguna compañía

de teatro que cambie a diario de programa. Es fantástico. Ardo

en deseos de entrar en el patio de butacas”.

- “Tenga la entrada, Su Excelencia, y deme a cambio una moneda de

cobre. Como ve es muy poco lo que pedimos. Siga adelante por ese pasillo,

cruce esas amplias puertas y acomódese donde quiera. Es usted

nuestro único espectador. Y recuerde que entra bajo su responsabilidad”.

Hans Weiss echó a andar con la entrada en la mano, por si alguien,

en el interior del teatro se la reclamaba. Bien pronto se dio cuenta

de que llevaba mucho tiempo andando por un pasillo recto, que no acababa

nunca, pero dado que las dimensiones del teatro, visto desde afuera,

no eran excesivas, explicó su extraña percepción

a la desorientación causada por la semipenumbra del local.

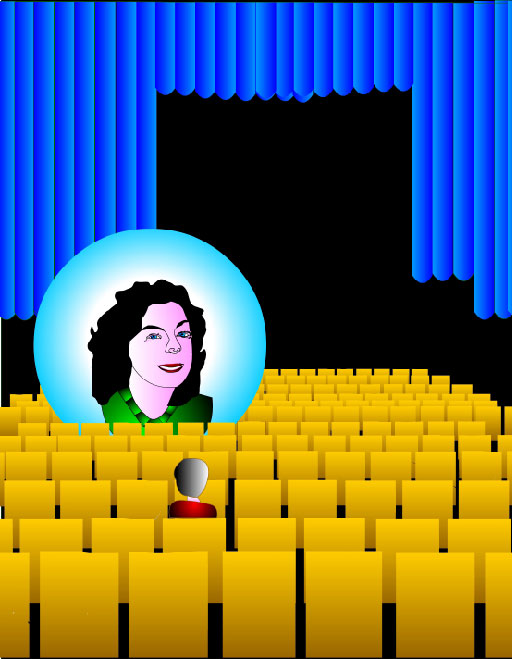

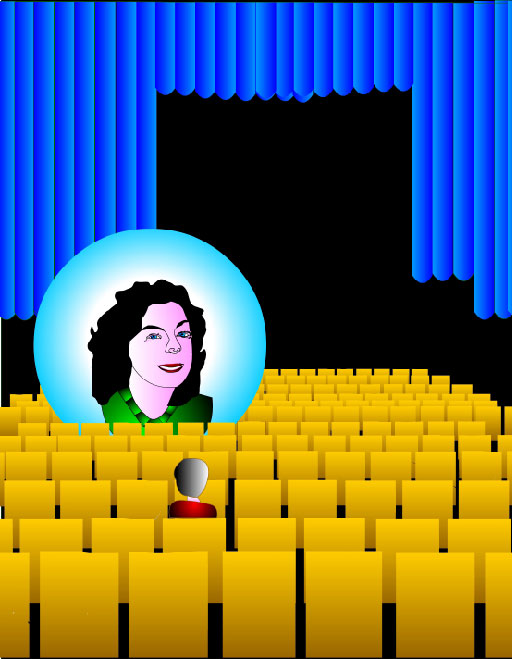

Tras andar un tiempo que le pareció una eternidad, Hans entró

en la sala de butacas. Y esta también le pareció enorme,

gigantesca, inconmensurable, no se podían ver las paredes,

ni los palcos, ni siquiera el techo. No tenía principio ni

fin. Era aún más grande y colosal que los patios de

butacas de los grandiosos palacios de ópera que había

visitado y en los que tan plácidamente había dormitado.

Nuestro personaje eligió la butaca central de la fila central,

y se acomodó en ella lo mejor que pudo. Empezó a oír

pequeños ruidos en el escenario, al fondo, y supuso que eran

los actores, tras el telón, preparándose para su aparición.

Dulcemente, empezó a sonar una música bellísima

como de barcarola veneciana, llena de melancolía y resignación.

Hans se sintió transportado por el vaivén nostálgico

de esa música, se acordó de su mujer y de su hija, muertas

en un desdichado accidente ferroviario. Pensó en lo felices

que estarían ahora los tres, juntos, en el teatro para locos….

Pero la música le arrastraba al reino de la inconsciencia.

No podía mantenerse alerta. Hans sintió que se dormía.

Se le cayó la mandíbula y soltó el primer ronquido,

al cual siguieron algunos más….

Cuando se despertó, una figura luminosa le miraba desde el

proscenio. Hans se avergonzó, pensó que el actor llevaba

mucho tiempo allí, callado, en mitad del escenario, esperando

a que su único espectador despertase.

El actor bajó las escalinatas del escenario y se dirigió

directamente hacia la butaca de Hans. Nuestro héroe tuvo un

estremecimiento y su primera idea fue huir adonde fuese. Y tal vez

lo hubiese hecho a no ser que el actor se detuviese a unos diez pasos

de Hans.

Entonces fue cuando se dio cuenta de que era una actriz. Una luz sobrenatural

la rodeaba, sus enormes ojeras eran de verdad, y no maquilladas, sus

torpes andares eran de verdad, y no imitados, su cara de tristeza

era cierta, y su voz sonaba así, susurrante, sin impostar.

- “Yo soy el personaje que has fabricado con las brumas de tu pasado.

Soy el producto de tu soledad de niño, de tus deseos y anhelos

de adolescente. Yo soy tu juvenil sueño de artista. También

soy tus pequeños éxitos y tu fracaso final. Yo estaba

contigo cuando tuvo lugar el accidente en el que murió tu dulce

mujer y tu angelical hija. Estoy hecha de niebla, y de retazos de

tristeza y desconsuelo. Soy la suma de tus recuerdos. Soy tu madrecita,

y tu padre, y también el dolor que había entre ambos.

Soy tu pena y tu frustración. Soy tu bondad natural. Soy el

candor de tu infancia y la desilusión que sentiste de joven

en tus primeros noviazgos. Soy la sed que no se sacia. Soy el dulce

dolor. Soy el recuerdo que consume y magnetiza.

Si vienes conmigo, revivirás una y otra vez a tu madre;volverás

a estar con Jonás, tu bello gato, que tanto te quería;

volverás a estar con Elisabetta, tu primera y candorosa novia,

cuando ambos erais como dos alondras en el cielo primaveral de la

mañana; volverás a estar con Inge, tu mujer y con Raquel,

tu querida hija. Volverás a sentir la voluptuosidad del recuerdo

y de la tristeza.

Dime, ¿quieres estar conmigo?”

- “Oh sí”, dijo Hans Weiss, “espíritu de la mañana,

fantasma del amanecer de mi vida, ven junto a mí y muéstrame,

en este teatro encantado, a mi mujer. Retórname a mi infancia

cuando todo era nuevo, y cuando para mí el mundo era dolor,

soledad y melancolía. Hazme ser el niño que nunca tuve

que dejar de ser”

Entonces, la figura femenina, pálida y ojerosa, empezó

a caminar hacia atrás, retornando al escenario, pero sin darse

la vuelta. Poco a poco empezó a disolverse en el aire hasta

que literalmente desapareció disuelta en él como una

pompa de jabón.

Las lágrimas seguían resbalando en abundancia por la

cara de Hans Weiss cuando volvió a iluminarse el proscenio,

y de repente otro artista, de nuevo una mujer, alta, fuerte, gimnástica

apareció sobre las tablas.

En apenas cuatro saltos ganó la distancia para situarse cerca

de la butaca de Hans, y entonces le dijo:

- “Yo soy el aire de la mañana. Todo en mí es fresco,

nuevo, permanentemente renovado, distinto al día anterior y

al siguiente. Apaga esos llantos y esos gemidos. Olvídate del

dolor. Tienes treinta años, y te has construido tú solo

una vida bastante buena. Muchos te envidian, incluido el señor

Gabrilescu, por cuya causa estás ahora aquí sentado.

Estoy hecha con el tejido del presente. No soporto los llantos sepulcrales.

Yo sacudo a la gente para que deje de vivir en la adoración

de las formas muertas y del tiempo pasado. Despréndete de todos

los pesos que te retienen. Quema todas esas impurezas y entrégate

al presente. Goza del entusiasmo, goza de lo desconocido, goza de

la inseguridad. Entrégate al desafío de la vida con

el mismo ardor que un montañero en mitad de una pared, cuando

no sabe el siguiente paso que va a dar, de hecho, ni siquiera sabe

si va a poder emprender un siguiente paso. Sumérgete en el

paroxismo eléctrico de la vida, con su mezcla de belleza y

brutalidad, su confusión de horror y de cosas sublimes. Vente

conmigo, elígeme, y yo te llevaré a otro teatro para

que vivas el presente de una forma tan intensa y tan honda que tu

existencia será permanente exaltación”.

- “Oh, ven conmigo, espíritu del mediodía”, respondió

Hans, emocionado, vigorizado súbitamente por las palabras de

esa mujer. “Musa del aire. Yo te amo, y deseo entregarme a tus brazos.

Deseo que mi vida sea novedad. Renuncio al pasado y a la perpetua

evocación de sus dulces tristezas ¿Desde cuándo

las lágrimas fueron alimento? Quiero que mi vida sea vertical.

Ráptame tú, intrépida mujer de marfil y de fuego.

Y llévame entre tus cabellos de nube adonde tú quieras”.

Hans intentó levantarse, impelido por un entusiasmo más

que divino, y dar la mano a aquella mujer y seguirla…. sin embargo,

recordó que él era el espectador y que la función

seguía su curso. Así pues, debía permanecer sentado.

La mujer, la segunda actriz, había desaparecido, ¿dónde

estaba?

De nuevo estaba el gigantesco teatro vacío. Y él solo

allí adentro. Una luz como la que arde junto al sagrario de

las iglesias católicas iluminaba con su luz de luciérnaga

el escenario.

Percibió una sombra sobre el escenario ¿O era una estatua?

¿Tal vez una Medea, una Fedra, una Antígona,…? Una mujer

majestuosa, envuelta en una estola griega, avanzó desde la

sombra hasta el centro del proscenio. Entonces la luz de un foco cayó

sobre ella. Parecía el dedo de Dios. Un vaho sobrenatural,

como de Luna llena, flotaba sobre su cuerpo. Se diría que toda

ella era de mármol. Su presencia era imponente. Hans Weiss

se sintió inmediatamente cautivado por esa mágica figura.

Aquella mujer, girando su cara hacia Hans, le dijo con voz seductora:

- “La humanidad vive y muere por mí. A mi lado ni el pasado

ni el presente significan nada. Yo soy aquello que los hombres anhelan

en sus instantes de bondad, y en sus sueños de reformismo.

Yo soy la sociedad perfecta, al final del camino, la sociedad sin

clases ni revoluciones ni injusticias. Yo soy la profecía del

león y del cordero. Yo soy el mundo que soñaron los

idealistas de antaño. Yo soy el fin de la historia. El mundo

de la vida, de la salud y de la hermandad. Todo lo que los seres humanos

han emprendido lo hacían pensando en mí, y todo ha confluido

en mí. Yo soy los pilares del arco iris, soy el sueño

de los pintores enloquecidos de antaño, soy la muerte del héroe

y el esfuerzo del labrador. Soy el culmen de la vida y la sublimación

de la historia. Si me eliges a mí te llevaré más

allá de este teatro y podrás ver dónde acaba

todo: la perfección del mundo y de la vida. Podrás ver

al humano nuevo, del que hablaron los profetas y los soñadores”.

- “Oh, sí. Tú eres mi última palabra. Quiero

irme contigo y desposarme contigo. Quiero ver cómo acaba todo

y descubrir hacia dónde tendía todo. Quiero ver dónde

desemboca el río, quiero ver esos arenales y esas playas. Te

elijo a ti”.

Apenas hubo hablado nuestro héroe, se apagó el foco

que iluminaba el escenario y se hizo un silencio de presagio. Hans

no sabía si continuar sentado pues suponía que la obra

ya había acabado, pero aun así esperaba a que las luces

se encendieran y salieran de detrás del telón las tres

actrices para recibir los aplausos del único espectador. Pero

pasaba el tiempo, y ahí no sucedía nada. “Qué

extraordinarias artistas”, pensó en voz baja. “Nunca he visto

ni oído nada parecido”. Un poco molesto, pues deseaba ver a

plena luz a estas tres actrices, salió de su fila de asientos

y comenzó a ascender por el pasillo central hasta que llegó

a la puerta de salida del patio de butacas. Después, estaba

el interminable pasillo. A trancas y barrancas lo recorrió.

No había nadie en ningún sitio. Ni las actrices, ni

el portero, ni el encargado de la limpieza,… Nadie. Ni un ruido. Ni

una luz encendida. Nada.

Llegó a la puerta del teatro, la abrió y salió

fuera. Nada más salir vio que ya era de noche, si bien todavía

había mucha gente en los alrededores, y, por supuesto, en la

feria. Pero, ¡Dios del cielo!, ¿cuántas horas

había estado ahí metido?

II

Cuando

Hans salió por fin al exterior, notó algo extraño

y nuevo. Hasta el aire de la noche veraniega era diferente. No sabía

qué era. Pero todo tenía otro sabor.

Descendió los peldaños del pórtico del Teatro

para locos y empezó a deambular por las casetas de la feria.

Bien pronto se dio cuenta de que todos empezaban a mirarle, y que

algunos paseantes hasta se atrevían a increparle: “Eh, señor,

¿es usted el primo de Mozart porque se le ha olvidado la peluca?”

Al escuchar esta extraña frase, nuestro Hans Weiss se dio cuenta

de que toda la gente vestía de otra manera, con otro tipo de

ropas, sobre todo las mujeres. Nadie llevaba bastón y aún

menos sombrero negro. Hans vestía una chaqueta de cierre sencillo

con solapas forradas de seda negra, lo que los sastres llamaban un

“dinner jacquet”, con chaleco y camisa blanca, corbata, y unos pantalones

negros con una banda lateral de satén.

Algunos chicos le seguían, extasiados ante ese traje que, seguramente,

tenían muy poco visto. Y uno de ellos le decía a un

compañero: “Es un enterrador. Lo sé bien”.

Los hombres llevaban pantalones anchos, con un tipo de tela desconocido

por él, y chaquetas muy ceñidas y hasta la cintura.

El vestuario de las mujeres era variadísimo: hombreras, faldas

hasta la pantorrilla, jerséis, incluso trajes de aspecto masculino.

Casi todas estaban peinadas con el pelo haciendo ondas, aunque muchas

llevaban los cabellos sueltos.

“Pero, ¿dónde diablos me he metido?, ¿de dónde

ha salido toda esta gente tan estrafalaria?”, reflexionaba nuestro

buen Hans un poco molesto, y también inquieto, pues las risotadas

y las burlas hacia su persona iban aumentando y se hacían más

y más descaradas. Hubo un momento en el que un joven se acercó

y componiendo un saludo muy grotesco le saludó diciendo, “Abran

calle al hermano de Federico II el Grande, Su Majestad Imperial Maximilian

von Pompadour von Rococó”. Y todos los allí presentes

lanzaron al unísono una estrepitosa carcajada.

Hans empezaba a sentirse muy humillado y avergonzado. Se preguntaba

qué le pasaba a su vestuario, que era mucho más elegante

y bello que los trapos que vestían aquellas horribles y chillonas

multitudes.

La intranquilidad de nuestro protagonista era cada vez mayor y optó

por abandonar la zona iluminada y sumergirse en la oscuridad del descampado.

Entonces lo que vino a su encuentro fue todavía peor. Muchísimo

peor.

Dos jóvenes varones iban caminando cogidos de la mano, cada

uno de ellos portaba un pequeño recipiente cuadrado, metálico,

con una luminosa pantalla de cristal, que llevaba conectados dos cables

hasta sus oídos por los que parecían estar escuchando

algo. Posiblemente, música. Los dos vestían con unos

pantalones azules de trabajo, los cuales estaban rotos y deshilachados,

pero aun así los vestían. A pesar de que era verano,

los dos lucían chaquetas rígidas y de aspecto duro,

hechas en cuero negro, con remaches metálicos y clavos brillantes

de acero.

Hans hubo de detenerse. Ver a un león o a un tigre avanzar

a galope tendido hacia él, no le hubiese dejado tan fuera de

lugar y con el ánimo tan suspenso. Pero lo peor de todo es

que nadie hacía ni decía nada cuando miraban a esa parejita

tan pintoresca. Ni un gesto, ni una palabra. Ni una mueca, ni un aspaviento.

Evidentemente, solo él, Hans, podía verlos. Se dio cuenta

de que varias personas miraban en la dirección en la que paseaban

esos muchachos y no los estaban viendo. Y los dos jóvenes enamorados,

tampoco veían a Hans. Ni al resto de la gente que se movía

por la feria. Curiosamente, al pasar junto a él, uno de los

chicos tropezó de lleno con Hans. “Malditas piedras”, se limitó

a murmurar, y siguieron adelante como si Hans nunca hubiera estado

allí, mirándolos.

Decir que Hans estaba confuso y turbado es poco decir. Estaba totalmente

desorientado, perplejo, y al borde de la locura. Más allá

de lo que llamamos desconcierto.

Imaginó que tal vez el Teatro para locos tenía algo

que ver en aquel estropicio. Pero no encontraba relación entre

la causa y el efecto. Pensó que en su casa estaría bien

seguro, defendido y en la orilla de la racionalidad.

“Tengo que volver urgentemente a casa; cuanto antes vuelva, mejor

que mejor”, se dijo en voz alta. Y empezó a bajar por la calle,

la misma calle que llevaba hasta La casa de los tilos.

Pero encontró que el tranvía ya no era su tranvía,

en su lugar un monstruo metálico, extraño y amenazador

se acercaba a la parada. Hans se fijó en que los viajeros sacaban

de sus monederos billetes y monedas que él desconocía.

Se dio cuenta de que si sacaba sus billetes todos volverían

a reírse de él, o, peor todavía, posiblemente

lo tomasen por un extranjero. Cuando el vehículo llegó,

los pasajeros subieron muy tranquilos al acristalado e inquietante

engendro de acero. Algunos viajeros, viendo que nuestro buen Hans

permanecía quieto en la parada, le decían que entrase.

Uno de ellos le soltó: “Eh, señor, si quiere ver al

conde Drácula este tranvía pasa por el cementerio”.

¡Otra vez con mi atuendo!”, pensó Hans. “Pero, acaso,

yo les digo a ellos algo sobre los harapos con los que visten”.

Determinó ir a pie.

Caminando por el lado más sombrío de la acera empezó

a andar de vuelta a su casa. Una mezcla de terror, ansiedad, curiosidad

y enfado pugnaban en su alma. Pero, por encima de todos los sentimientos

que se agitaban en su corazón, el que se superaba a los demás

era el de miedo. Un miedo cerval y casi descontrolado.

Gracias a Dios, la calle estaba bastante vacía. Apretó

el paso decidido a llegar cuanto antes a su refugio. A lo lejos, empezó

a escucharse un incómodo y molesto ruido de motor. Era una

mezcla de ruido de hojalata con un insoportable estruendo motorizado.

El estrépito se iba acercando más y más. Pero

nadie decía nada, ni miraban en esa dirección. La poca

gente que se paseaba parecía no estar molesta por esa horrible

disonancia.

- “¿Y si no están oyendo nada? ¿Otra vez yo soy

el único que percibe lo que sucede?”

Apartándose lo más posible de la calzada, vio venir

al culpable: se trataba de un vehículo de dos ruedas pilotado

por un hombre coronado por un casco tan cerrado que le ocultaba la

cabeza y la cara.

- “¡Ah!”, dijo Hans, “una moto”.

Y, al decir esto, de repente, se quedó quieto, clavado en la

acera.

- “Un momento, de qué sé yo que ese trasto se llama

“moto”.

- “¿Qué está pasando aquí?”

- “¿Cómo puedo decir que eso se llama “moto” si es la

primera vez que veo a un leviatán de ese tipo? ¿Acaso

he vivido yo en otro tiempo que está por venir?”

- “Rápido, volvamos a casa”.

- “Estoy seguro de que en el Teatro para locos me han administrado

una droga, algo que me ha enloquecido y me ha afectado al cerebro,

y por eso lo estoy confundiendo todo. Tal vez la gente no se esté

riendo de mí, tal vez los dos jovencitos con los pantalones

rotos eran dos mendigos, tal vez ese trasto rodante no existe y mis

sesos delirantes lo han bautizado con una ridícula palabra”.

Hans se quedó muy satisfecho con esta explicación. Por

fin la razón venía en su auxilio. Pero había

un cabo suelto: en el Teatro para locos, nadie le había dado

nada. Hans recordaba haberse adormilado al principio de la función.

Pensó que si le hubieran administrado un bebedizo se habría

despertado y por tanto se habría enterado.

- “Seguro, entonces, que mientras dormitaba he inhalado una droga.

Ya está: opio. Seguro que es opio ¡Miserables, me habéis

dado opio! Y si no, será cualquier otro producto estupefaciente

sin aroma y tan tenue que no lo pude sentir…”

Y continuaba:

- “Todo es culpa de ese vejestorio de Gabrilescu. Desgraciado Gabrilescu,

tenías que ser tú, precisamente tú, viejo lascivo

¿Por qué tuviste que ir al burdel? Me tocaba ir a mí”.

Esta vez, sus razonamientos no le tranquilizaron nada. Y apretó

el paso casi hasta marchar al trote. Por fin vio en la noche, a lo

lejos, el edificio de su casa.

Prefirió no preguntarse por qué todo estaba tan cambiado,

por qué había tantas construcciones nuevas, todas en

un horrible estilo amazacotado, cubiertas de ladrillo gris. Prefirió

mirar al suelo y concentrarse en el pavimento de la acera.

Mas al llegar a su casa vio que había luces encendidas en el

salón. Tal vez era Johanna, la doméstica, que estaba

trabajando dentro, pues había veces que acumulaba retrasos

debido a que acababa tarde en las otras casas a las que atendía.

Y entonces se pasaba por la casa de nuestro héroe ya entrada

la noche.

De mejor humor, y más decidido, Hans golpeó con los

nudillos la puerta de su casa.

- “Johanna, abre, por favor, no sé dónde he dejado mis

llaves”.

Peor nadie abría. Un poco impacientado, incluso, asustado,

Hans empezó a golpear la puerta cada vez más febrilmente,

al tiempo que daba grandes voces llamando a la criada.

Por fin se abrió la puerta.

Un señor gordito, grasiento, sudoroso, en camiseta de tirantes

y vistiendo el pantalón del pijama, apareció en el umbral.

Tenía cara de muy malas pulgas. Evidentemente estaba encolerizado

por la insistencia de Hans.

Nuestro amigo se quedó boquiabierto. Nunca había visto

a ese señor que ahora se alojaba en su domicilio. Su penetrante

olor a tabaco y cerveza llegó hasta la nariz de Hans. Olía

peor que un macho cabrío.

Tampoco había visto nunca una camiseta. Algo ridículo,

sin duda alguna, que en otras circunstancias le hubiera provocado

una risotada.

Los dos estaban sudando, aunque por distintas razones.

- “¿Quiere que llame a la policía, amigo? ¿No

ve que se ha equivocado usted de casa?”

- “No puede ser, esa es mi casa. Se la puedo describir de memoria.

Es usted el que ha ocupado ilegalmente mi vivienda”.

- “Con que esas tenemos, ¿eh? Es usted uno de esos malditos

anarquistas que nos van a llevar a la destrucción, ¿verdad?

¡Policía!, ¡llamen a la policía! ¡Policía!”.

Y empezó a gritar como un poseso.

Poco a poco se fueron iluminando ventanas y como la noche era suave

muchos vecinos se acercaron a ver a los dos gladiadores insultándose

y amenazándose.

Casi de inmediato se personaron dos policías que estaban vigilando

unas casitas cercanas de inmigrantes rusos.

Los policías llegaron muy molestos, pensaban que iba a ser

una noche tranquila, ¡y ahora esto!

Nada más ver a Hans desconfiaron de él y le conminaron

a que retrocediese dos o tres pasos.

- “¿Por qué está usted vestido así? ¿Se

ha fugado del manicomio municipal, vuelve de una fiesta de disfraces

o acaso el señor es un payaso?”

Hans comprendió de inmediato que tenía las de perder.

Señalando al señor de la camiseta, dijo:

- “Este ciudadano ha ocupado mi casa. Habito legalmente en esta mansión

desde hace mucho tiempo. Pregunten a mis vecinos. Soy Hans Weiss,

gerente de una metalurgia”

- “¡Pero qué dice este desgraciado!, compré esta

casa hace más de treinta años. Tengo dentro el título

notarial. Estoy al día de todos mis impuestos municipales.

Y también, si quieren pregunten por mí, verán

cómo los vecinos saben quién soy y cómo nadie

conoce a este caradura”.

Uno de los curiosos que estaba allí viendo el espectáculo

dijo de pronto:

- “Es una anarquista. Un maldito anarquista de esos que están

contra la propiedad. Llévenlo a la cárcel”.

- “No”, dijo otro espectador, “mejor que lo tiren al mar dentro de

un cofre de plomo”.

Y un tercero añadió, “Nadie conoce a ese tal Hans Weiss,

y que conste que muchos llevamos aquí viendo desde nuestra

niñez”.

Los policías estaban ya muy hartos y cansados de aquel espectáculo

de circo, y con un tono muy imperativo se dirigieron a Hans pidiéndole

sus “papeles” y documentos.

Evidentemente, Hans tenía sus papeles en regla en el interior

de su abultada cartera, pero pensó que si les entregaba unos

certificados de hace un montón de años atrás

las consecuencias serían para él gravísimas.

- “Eh….., no los tengo. Creo haber perdido mi cartera en el teatro”.

- “De modo que el señor carece de documentos, ¿verdad?

Va usted a venir con nosotros al cuartel y ahí le identificaremos”.

- “No, no quiero ir, no quiero problemas con nadie. Me he equivocado

de casa, eso es todo”.

Hans intentó huir, pero uno de los policías le placó

brutalmente y ambos cayeron al suelo. El otro policía sacó

sus esposas, y entre los dos empezaron a maniatar al pobre Hans. Hans

estaba con la cara pegada al suelo, gritaba y lloraba en el culmen

de su impotencia.

- “Llévenselo. Es un desgraciado anarquista”.

- “A la cárcel, o, mejor aún, a la horca”.

Los policías levantaron a Hans del suelo. Estaba muy sucio

de tierra y polvo.

- “Por favor, lamento esta triste disputa que yo solo he organizado.

He bebido mucho. Muchísimo. Estoy casi borracho. Llevo toda

la tarde bebiendo schnapps”.

- “Maldito degenerado”, dijo uno de los policías. “Encima está

borracho”.

El otro guardia, que quería acabar ya con el incidente, le

dijo a Hans,

- ¿Me promete que, si le dejamos libre, va a dejar de escandalizar,

y que va a regresar a su casa para dormir la curda?”.

- “Oh, sí, señor policía se lo prometo a los

dos firmemente”.

Mientras tanto, los vecinos comentaban piadosamente el suceso:

- “Cerdo borracho, vete de aquí y que no te volvamos a ver”.

- “Si se te ocurre venir a molestar a la gente honrada te rajo de

arriba abajo con la navaja de degollar corderos”.

- “¡Parásito!”.

- “¡Alcohólico!”.

Hans quedó libre. Lloraba como nunca en su vida. Se sentía

sucio, viejo, roto y triste. Empezó a bajar por la calle, alejándose

de su propia casa.

- “Dios mío, ¿qué es todo esto? Estoy viviendo

simultáneamente en el pasado, en el presente y en el futuro.

Tengo que volver al Teatro para locos, ahí está la clave.

No hace ni una hora que he salido de la función, y ya no aguanto

más”.

III

Ya estaba la feria en silencio cuando Hans llegó al pórtico

el Teatro para locos. Todo estaba desierto.

Nuestro héroe rezaba para que el Teatro estuviera abierto.

Empujó la puerta con sumo cuidado, como temiendo despertar

a alguien que durmiese.

- “Ya sabía yo que el señor volvería ¿Recuerda

que le dije que volvería de nuevo a nuestro humilde teatro?”

Era la voz del portero, el que vestía con ese extraño

abrigo fabricado con retazos de uniforme de domador de circo, de húsar

del Emperador y de cochero vienés.

- “¿Qué me han hecho? ¿Qué han hecho conmigo?¿Qué

han hecho con mi vida?”.

- “Oh, Excelencia, no le hemos hecho nada. Nadie le ha hecho nada.

Me permito recordarle que usted eligió a la dama del pasado,

a la del presente y a la del futuro. Usted eligió a las tres

a la vez. Justo es que ahora camine del brazo de las tres damas. La

elección fue responsabilidad suya. Recuérdelo”.

- “Sí, es cierto. Elegí a las tres. Pero aquello era

una función teatral. No era más que un juego. Un remedo

del Juicio de Paris”.

- “Su Excelencia se equivoca: nada hay en la Tierra o fuera de ella

que sea un juego. Todo es perfectamente serio. Y como tal merece toda

la atención del mundo. Usted se desentendió de la seriedad

que merecía examinar los asuntos que se le presentaban. Usted

se comportó según los espasmos de su pequeño

y dramático ego ¿Entiende Su Excelencia la prueba a

la que fue sometido?”

- “Ya. Ya le entiendo. Si la razón y la atención están

ausentes, todo está ausente de la vida”.

- “Si la razón y la atención están ausentes,

no hay vida. Ahora imagínese que, tras el juicio de Paris,

Menelao hubiese obrado sin rigor y, como consecuencia, le hubiese

sido indiferente la decisión de su esposa, y le hubiese dado

igual, dejándola ir ¿Qué hubiera pasado? Pues

que no tendríamos ni la Ilíada, ni la Odisea, ni la

Eneida, ni nada y toda la cultura y la vida de Occidente, y del mundo,

habrían sido otras”.

- “Todo eso, la función, las actrices,…., todo era un mero

juego. No he cometido ninguna falta. Simplemente me permití

volver a ser niño, volver a vivir el minuto con frenesí

y, finalmente, contemplar qué nos tienen destinado los dioses

para el día de mañana”.

- “La falta que Su Excelencia cometió contra sí mismo

y contra su divina racionalidad equivale a revolcarse en el fango

con los compañeros de Odiseo, convertidos en puercos. Ha pretendido

volver ser un niño, cuando eso es imposible. Ha pretendido

continuar siendo el mismo adulto arrogante, impulsivo y vacío

que es ahora. Y, por último, quiso satisfacer su curiosidad

más insana levantando una esquina del velo para ver qué

nos aguarda. Excelencia, es usted un ser más primitivo que

el señor Gabrilescu”.

La comparación con su vecino, el rijoso señor Gabrilescu,

le dolió tanto a nuestro héroe que este guardó

silencio durante algunos minutos. No quería que se notase que

le temblaba la voz.

- “En definitiva, ¿qué crimen he cometido?”

- “Se llama soberbia, aliada con la inconsciencia. Toda su vida se

resume en esas dos palabras. Ha llevado una existencia de gusano y,

sin embargo, usted se ha considerado siempre un hombre dignísimo

y brillante. No soy yo quien le maltrata con las palabras, sino que

ha sido usted el que se ha maltratado a sí mismo durante toda

la vida”.

- “Tiene toda la razón. He sido un parlanchín altisonante

y vengativo. Soy codicioso, cruel, tiránico y murmurador. Si

esos cerdos de Ulises, y todos los demás cerdos naturales,

pudieran hablar se mofarían de mí”.

- “Ha llegado usted al momento de la gran decisión. Sócrates

decidió morir, cuando podía haber huido de la celda

de condenado. Y por esa decisión le recordamos hoy. Ahora,

si Su Excelencia quiere enmendar su situación actual, deberá

retornar al interior del teatro. Hay una nueva función preparada

para usted”.

- “¿Y cómo se titula esa nueva representación?”

- “Esta vez no se lo puedo decir a Su Excelencia. Si se lo dijera

ya sabría la realidad hacia la que viaja y empezaría

a calcular qué palabras pronunciar y cómo comportarse.

Y entonces volvería a fallar en su última oportunidad.

Ha de zambullirse en lo totalmente desconocido”.

- “El comienzo de la verdad es conocer las propias debilidades y la

propia ignorancia, ¿no es así?”.

- “A la gente le da miedo la vigilia y la consciencia. Pero a usted

no. Todo lo anterior, el pasado, el presente, el futuro, e incluso

su vida entera, todo, todo eso, ha sido un tumulto, un ruido en el

atrio de un templo. Y ha sido tan verdadero como verdadero es un sueño.

Todo eso ha sido una esclavitud”.

- “Así es. Hay quien se deja esclavizar por un puesto en el

gobierno, y otros se dejan esclavizar por las reuniones de amigos,

las fiestas, e incluso por las ofrendas a los dioses o a los humanos,

y otras cosas aún más nimias. Yo he sido un esclavo

toda mi vida”.

- “Ahora, si Su Excelencia lo desea, entrégueme una moneda

de cobre y siga recto por ese pasillo hasta el patio de butacas. La

función va a comenzar”.

TEXTO: Juan Ramón González Ortiz

Ilustraciones:Quintín García Muñoz