|

Dos

historias de antaño

Por Juan Ramón González Ortiz

De todas las historietas que me relató mi padre hay una que se

clavó para siempre en mi alma. Muy pocas veces la he relatado,

pues siempre supe que muchos de los que la pudieran oír se quedarían

indiferentes y ajenos al sofocante horror de esta narración.

Así es la indiferencia contemporánea. “Yo defiendo

lo mío”, es el mantra de la actualidad.

Van pasando los años, y ya me va dando lo mismo que nadie se conmueva

con esta historia.

Cada uno tiene su propia vibración y su propia nota musical. Y

es un error, a más de una cabezonería, pretender que todos

afinen sus cuerpos en el si bemol cuando su nota es el re.

La verdad es que debería ser mi padre quien os contase esta historia.

Lo digo porque él era muy ameno, además, guardaba unos expectantes

silencios, interminables, que le acababan desquiciando a uno. Cuando paraba

de narrar miraba en el horizonte, como si buscase a los náufragos

de los que me estaba hablando, o como si estuviese viendo aquellas alambradas

cubiertas de nieve, en Kolpino, por cuya posesión tanta sangre

enrojeció la helada tierra rusa.

La nieve, siempre la nieve….

Pero, en fin, la nave de mi padre partió hace años, así

que me toca a mí transmitiros la siguiente narración.

Me

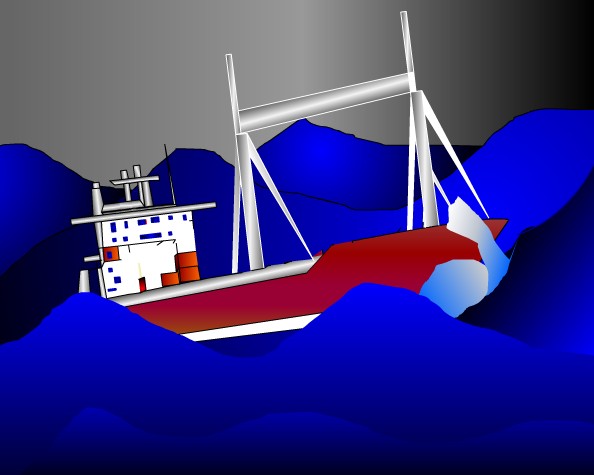

sigue pareciendo mentira, incluso hoy en día, que aquellos pesqueros

de entonces pudiesen navegar con mar de proa, contra temporales de fuerza

9. Y, aun así, llegaban hasta Gran Sol, o hasta el infernal caladero

del Atlántico Noroeste. Y volvían, después, para

retornar a sus puertos y aldeas. Y todo esto sin los modernos aparatos

de posicionamiento por satélite, sin telefonía, y sin los

servicios de alerta meteorológica que existen ahora. Prácticamente

sin nada. Comiendo basura: pan galleta duro como la madera, legumbres,

sopa aguada, carne estofada con patatas y bacalao seco, también

estofado con patatas. Lo único que tenían en abundancia

era el café. Nada más. Ah, bueno, también había

dulces, pero no eran tan buenos como los dulces que hay ahora.

Cuando

el pesquero en el que iba mi padre llegó al banco de Terranova,

hubo una inquietante caída en el barómetro. Todos iban a

mirar, curiosos y alarmados, ese descenso de la presión atmosférica

y no daban crédito a lo que marcaba la aguja del instrumento.

Mi padre estaba a punto de cumplir los dieciséis años. Y

llevaba navegando desde los catorce.

Bien pronto, aquel mar agitado e hirviente, de un acerado azul, se volvió

negro. Un profundo y brutal silencio descendió sobra las aguas

inmóviles y calmadas, como si fueran las aguas de la Laguna Estigia.

Lo peor de todo era el silencio.

Un silencio de presagio.

El cielo estaba cubierto por aborrascadas nubes grises, tan densas como

si fueran las fantasmales columnas del humo de algún bárbaro

holocausto en honor a los sombríos dioses del mar.

De súbito, empezó a nevar de forma incontenible…

La belleza y la calma de esa situación contrastaba con el peligro

mortal que eso significaba pues si la obra viva y, sobre todo, la arboladura,

los cables y los aparejos se cargaban con el peso de la nieve, que bien

pronto se helaría, todo el buque zozobraría por el aumento

de peso.

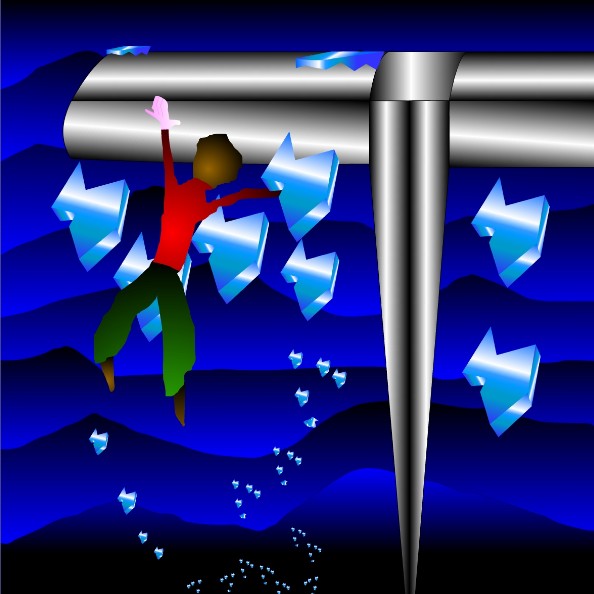

La cubierta ya estaba limpia pues casi toda la tripulación la había

despejado con las palas. Sin embargo, los dos mástiles empezaban

a crujir y la línea de francobordo ya estaba bajo las heladas aguas

negras.

El patrón bajó a la cubierta y reunió a toda la tripulación,

al sobrecargo, al maquinista, al cocinero a todos los marineros,….

A todos.

Mi padre también estaba entre ellos.

Hacía un frío glacial. Mi padre se estiraba las mangas del

jersey buscando, inútilmente, calentar sus manos. Ni se imaginaba

que dentro de unos pocos años iría a luchar a la lejana

Rusia y entonces se iba a enfrentar a temperaturas de cuarenta grados

bajo cero.

El patrón fue muy claro: “El barco va a zozobrar. En estas

heladas aguas no aguantaremos vivos ni medio minuto. En el bote salvavidas

también moriremos. Para empeorarlo todo, la radio ha dejado de

funcionar por el frío. Hay que subir y romper la capa de nieve

que está forrando los cables y que se amontona en torno a los palos”.

Todos guardaron silencio. Ya sabían lo que venía a continuación:

“No nos queda más remedio que echar a suertes. El que salga,

tiene que trepar con el martillo y romper la funda de nieve que intenta

acogotarnos. Ya me entendéis. Todos entramos en el sorteo. El chico

es el único que no participa. Solo tiene quince años”.

Mi padre intentó protestar, pero era tal la solemnidad y la gravedad

del momento que se quedó callado.

En una libreta que el patrón llevaba en la mano empezaron a escribir

los nombres de todos aquellos desconocidos y anónimos marinos.

El capitán también escribió su propio nombre. Arrancaron

las hojas de papel e hicieron de cada nombre un recorte muy pequeño

que luego estrujaron.

El cocinero trajo una lata de galletas y ahí echaron las papeletas

de la mortal lotería.

Le dijeron a mi padre que introdujese la mano, agitase los papeles y extrajese

uno. Uno tan solo.

Mi padre cogió un papelito. En medio del silencio, le tendió

la mano al capitán.

-“¡Buendía!, lo siento compañero. Ya sabes lo

que hay que hacer. Que San Telmo y la Virgen del Carmen te acompañen”.

Todos buscaron con los ojos a Buendía.

Allí estaba, más pálido que la cera. Pero ni un solo

gesto, ni un solo temblor. Allí estaba. Erguido frente a la mortal

nieve.

Se quitó con agilidad el chaquetón, y se limitó a

decir, “Despedidme de mi mujer”, nada más, y cogió

el pesado martillo que el maquinista le tendía.

Con mucha rapidez se encaramó a uno de los metálicos palos

del buque y empezó a trepar con una increíble soltura. Llegó

a la punta del mástil y empezó a sacudir a martillazos los

cables de acero. Todo iba bien. Buendía tenía una fuerza

hercúlea y una habilidad increíble para cualquier trabajo.

La nieve de los palos caía deshilachada sobre las resecas caras

de los marinos, que la recibían con alborozo.

Buendía desató unas maromas que estaban recogidas en un

palo y con ellas improvisó una especie de arnés para colgarse

de la jarcia de acero y así avanzar llegar hasta su parte central

para limpiarla.

Buendía parecía un héroe clásico, prometeico,

enorme y azulado, luchando contra el destino siniestro, contra la muerte,

contra los dioses del mar, contra esa legión de sanguinarios copos

de nieve que parecían venidos de las islas Estrófadas, las

islas donde moran las maléficas arpías.

Buendía ya había llegado al segundo palo. Ya casi todo estaba

hecho. Lo peor ya estaba hecho.

Nadie supo que pasó.

De pronto Buendía cayó desde lo alto del segundo palo.

Ni un grito.

Ni un gemido.

Nada.

La aguas oscuras y malditas se rompieron como un cristal cuando la víctima

inmolada a los dioses de las praderas submarinas, cayó sobre ellas.

Todos se quedaron en silencio mirando el mar. Ni siquiera se habían

dado cuenta de que ya no nevaba.

Hasta el tiempo se congeló.

¿Cuánto tiempo estuvieron mirando al mar?

El barco retornó sin problemas al puerto, y mi padre prefirió

volver a los estudios que había abandonado. Se preparó las

reválidas que tenía pendientes. Y cambió el cabeceo

de las olas marinas por los libros de bachillerato

Después, muchos años después, volvería a navegar,

esta vez en la marina mercante.

Peor de eso hoy no toca hablar.

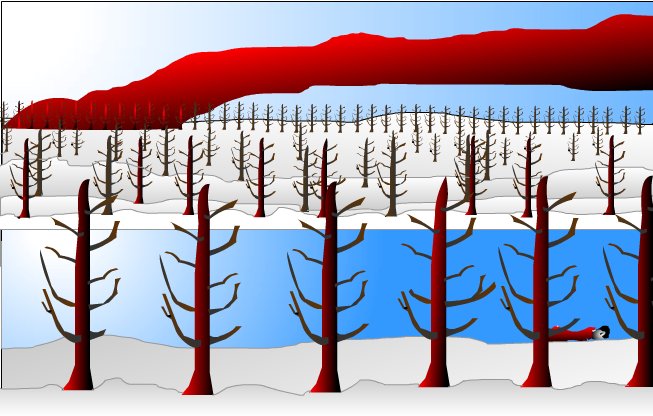

En la segunda historia que tengo para contaros vuelve a haber nieve.

Ya no estamos en Terranova ni galopando sobre la flor de las olas. Ahora

tendréis que volar con las alas de vuestra fantasía hasta

los atroces campos de batalla de Leningrado durante la Segunda Guerra

Mundial: Slusk, Puschkin, Sinyavino, Posselok,…

Aquella noche, mi padre y otros miembros de su batallón capeaban

el frío en una cabaña junto al nudo ferroviario de Sablino,

sus órdenes eran esperar a los camiones que los llevarían

hacia los altos de Sinyavino. Las noticias eran tremendamente alarmantes

y se les pidió a todos que estuviesen listos en todo momento, con

la munición y las armas preparadas. Dado que en enero anochecía

a las tres de la tarde, llevaban ya un montón de horas en una casi

total oscuridad.

La perspectiva de un combate bestial y sangriento no les torcía

el humor a aquellos españoles que no paraban de charlar y de gastarse

bromas. Todos se entregaban a la gran fantasía del retorno, a pesar

de que muchos sospechaban que era imposible que todos volviesen. Mi padre

se acomodó como pudo, con el arma en la mano, dispuesto si no a

dormir, por lo menos a relajarse. “Ah, pensó para sí,

cuánto daría ahora mismo por un buen vasito de moscatel”.

Dentro de la cabaña se había detenido el tiempo. Los soldados

están muy acostumbrados a esperar. Mi padre me decía que

una guerra es un noventa por ciento de aburrimiento y rutina y un diez

por ciento de acción brutal, frenética, desesperada.

Algo electrizaba el aire e impedía dormir a aquellos hombres.

Algunos de los españoles, aturdidos por la fatiga, sin ni siquiera

quitarse casco de acero, cubiertos por alguna apolillada manta, buscaban

dormir o al menos permanecer con los ojos cerrados.

En un rinconcito de la cabaña, un grupito estaba inmerso en una

animada conversación. Cada uno contaba sus experiencias de la cruel

guerra. Mi padre acabó uniéndose a ese grupo. Las imágenes

que volaban de aquellos diálogos eran heroicas y tristes: soldados

que se retrepaban a tanques enemigos para colocar una mina magnética;

combates a culatazos y a golpes de pala, la mejor arma para el cuerpo

a cuerpo, por cierto;

ríos

que arrastraban lentamente montones de cadáveres; el olor de la

carne quemada extendiéndose por los bosques ; civiles fugitivos

que intentaban huir subiéndose a los tanques, pero desdichadamente

en algún momento resbalaban cayendo al suelo solo para que el tanque

siguiente, incapaz de frenar, les pasase por encima….

Un soldado contó entre asombrado y divertido que en uno de los

combates en Posselok, fue sorprendido de súbito por una patrulla

de soldados rusos. Nuestro español se había retrasado debido

a que estaba aterido pues había tenido que marchar muy penosamente

durante kilómetros y kilómetros con la nieve hasta las rodillas.

Estaba fatigadísimo y ya no podía más. De pronto

vio salir del bosque a cinco soldados rusos. Parecía que no le

habían visto, pero caminaban en línea recta hacia él.

Se detuvieron a menos de un metro. Permanecieron de pie. Vigilando los

alrededores, bien pronto se quitaron las manoplas y uno de ellos sacó

su paquete de “Machorka”. Todos cogieron un cigarrillo, alguien

tenía un encendedor y este fue pasando de mano en mano. El español

no se atrevía ni a respirar.

Nuestro

héroe no sabía qué estaba pasando, ni por qué

no le detenían ya pues lo mismo que él los veía,

los rusos le estaban viendo a él. De hecho, oía sus conversaciones,

se reían mucho, tal vez se estuviesen contando una historia picante.

Tiraron las colillas en la nieve y continuaron marchando. El soldado ruso

que cerraba la marcha, pasó tan cerca del español que incluso

le pisó en un pie con las valenki, esas botas rusas de fieltro.

Llegado por fin a las línea españolas este soldado nuestro

no dio más importancia al suceso. Simplemente se decía para

sí mismo: “Algo pasó, tal vez, como estaba contra

el sol no me vieron”.

Todos los que escuchaban guardaron un momento de silencio, entre curiosos

e impresionados.

De súbito se escuchó una enérgica voz de mando:

- “¡Guripa!”

Nadie había reparado en que, en una esquina, arrebujado en una

manta, un sargento dormitaba y seguramente también acababa de oír

esa misma historia.

La disciplina era tremenda, y, al escuchar al sargento, todos los soldados

se levantaron como impelidos por un resorte.

- “¡A sus órdenes, mi sargento!”

Mi padre respiró tranquilo cuando vio que el suboficial se dirigía

hacia el soldado que acababa de contar esta última historia. “Bufffff”,

pensó, “por lo menos esta vez no ha sido yo el que ha metido

la pata”.

-

“Eres idiota o qué te pasa. No es que los rusos no te vieran,

grandísimo majadero, es que un ángel te cubrió a

ti en el hueco de sus alas. Lo cual es muy distinto. Un ángel vino

para defenderte y te resguardó haciéndote invisible a los

soldados rusos, que, de haberte descubierto, te habrían matado

allí mismo, sin lugar a dudas, y tal vez a bayonetazos, para no

gastar munición. ¿Eres consciente, ahora, de lo que sucedió

en aquel inhóspito lugar? ¿Entiendes ahora lo que pasó?

Un ángel te rescató de la muerte que te aguardaba. Y, como

si fuera tu mismísima madre, cuando te consolaba de tus terrores

nocturnos abrazándote una y otra vez, el ángel te recogió

y se interpuso entre tu persona y la muerte cierta que te estaba destinada.

Un ángel ha luchado por ti. Y quiere que vivas. Nadie te podrá

destruir en esta bárbara guerra. Ahora tienes que merecer el lujo

de estar vivo”.

Calló el sargento. Y todos permanecieron mudos de admiración

por lo que acababan de conocer. El silencio eran denso que pesaba como

si fuera un roca gigantesca sobre el corazón de cada uno de nosotros.

Bien pronto oyeron el ruido, cada vez más cercano, de los camiones

y de los semiorugas.

- “¡Guripas, ha llegado el momento! ¡En pie todo el

mundo!, ¡prepararos para marchar!”

Aquellos camiones los llevarían a los altos de Sinyavino. Decir

que aquellos hombres iban al infierno en la tierra es decir poco. El sadismo,

el frío y la crueldad más inimaginable estaban a punto de

estallar. Ya escuchaban a lo lejos el fuego de los morteros mientras la

temible artillería rusa afinaba la puntería. “Hagamos

tal bombardeo que los españoles salgan de las trincheras para ir

al cementerio o al psiquiátrico”, dijo un general ruso.

MI padre sobrevivió a aquella horrible embestida del ejército

soviético.

Al reorganizarse de nuevo las unidades, acabados los combates, mi padre

hizo lo posible por encontrarse con el soldado de nuestra historia.

Lo vieron luchar, en el paroxismo de la furia, a machetazos contra un

gigantesco siberiano. Pero no pudo saber qué había sido

de ese soldado. No figuraba en la lista de bajas. Un subteniente dijo

que ese guripa había sido adjudicado, junto con muchos otros, a

un batallón de otro regimiento que había tenido sangrantes

pérdidas.

Sabiendo eso, mi padre se quedó tranquilo.

Pasaron los años.

Ya llevaba mi padre muchos años en España cuando se encontró,

en las calles de Santander, con unos de los capellanes que estuvo en su

unidad. La sorpresa fue enorme. Y la alegría indescriptible.

Antes despedirse, mi padre le preguntó al páter (así

le llamaban) por el soldado del ángel guerrero. Y al páter

se le iluminó le rostro. El soldado en cuestión al retornar

a España, sobrecogido por la intervención divina de que

fue objeto, se había hecho monje en un monasterio en Andalucía.

Ya me perdonaréis que no diga su nombre. Es mejor que no se sepa.

El páter le dijo a mi progenitor que la comunidad entera de monjes

lo tenía por un santo.

El mismo páter que hablaba “me contó que, estando

en ese monasterio, presenció un éxtasis que tuvo el ex divisionario

mientras veía una vieja pintura de San Miguel, que decoraba una

esquina de la sacristía.

Permaneció

horas de pie. Nadie pudo apartar ni un milímetro a aquel hombre

del objeto de su contemplación. Parecía una columna más,

o que formaba parte de mismísima iglesia. Esa noche toda la comunidad

tuvo sueños maravillosos y reconfortantes”.

También le vieron sostener luchas terribles contra invisibles demonios,

que lo lanzaban contra las paredes como si fuese una pequeña pelota.

Un día, un diablo, a la vista de todos, le chamuscó los

libros y le rompió la nariz lanzándole uno de esos ennegrecidos

libros a la cara.

Un día antes de Jueves Santo, nuestro hombre se afeitó muy

cuidadosamente, se bañó largamente y se cambió de

hábito. Después de comer, les dijo a algunos hermanos de

la comunidad, “Bueno, ahora voy a dormir la siesta. Tal vez hoy

sea un poco más larga de lo habitual”.

Todos se extrañaron un poco, pues aquel hermano no dormía

nunca. Lo habían visto por la noche, revestido de una luz clara

y sobrenatural, rezando en el claustro, sin parar nunca.

Cuando fueron a despertarlo, estaba muerto.

Un perfume divino a incienso y flores llenaba todo el monasterio.

Contra su pecho apretaba la tabla de un ángel guerrero, dulce y

bello.

Nadie osó retirarle esa imagen.

Decidieron enterrarlo con esa misma tabla sobre su heorico corazón.

|