El

largo y oscuro aullido del miedo

Juan Ramón González Ortiz

El largo y oscuro aullido del miedo solo lo he sentido una vez en mi vida.

Una vez tan solo.

Por supuesto, que ha habido muchas, muchísimas ocasiones en las

que he sentido miedo. Pero se trataba de “algo” de miedo.

Una cierta cantidad de miedo. No de todo el miedo del mundo entrando desbocado

en tu mente y congelando, tu alma. Ese es el miedo del que quiero hablaros

aquí. Ese es el miedo total, el miedo apocalíptico, ululante,

la suma de todos los miedos particulares que han sentido cada uno de los

seres humanos desde el inicio de los tiempos. Ese es el miedo que, a la

vez, destruye y paraliza. Ese miedo es inimaginable e inefable.

Ese descubrimiento tuvo lugar en mi juventud.

Estudiaba en Salamanca (“Oro en sillares de soto en las riberas

del Tormes”). Había aprobado ya el cuarto año de mi

carrera. Llegaba el momento de buscar un trabajo para el verano, algo

muy común y normal entre los estudiantes de aquellos tiempos.

Yo ya había recogido fruta, había limpiado cuadras, había

vendido (más bien había intentado vender) enciclopedias

a domicilio… Y, por mis pecados, por fin me dieron un trabajo …

Me gustó porque tenía su puntito de peligro y de riesgo,

pues, según me dijeron, más de un compañero había

retornado a la oficina sangrando copiosamente por la cabeza, o tuvo que

abandonar su misión y huir, calle abajo, corriendo por su vida.

Aquella húmeda y desvencijada oficina se dedicaba a redactar avisos

de desahucio para propietarios que no pagaban sus hipotecas a los bancos

y que tampoco ponían nada de su parte para contactar con el banco.

Nosotros no éramos una empresa de seguimiento de deudas ni de cobros,

simplemente, teníamos que entregar un talón de aviso y conseguir

la firma del propietario. Esta última tarea era casi imposible.

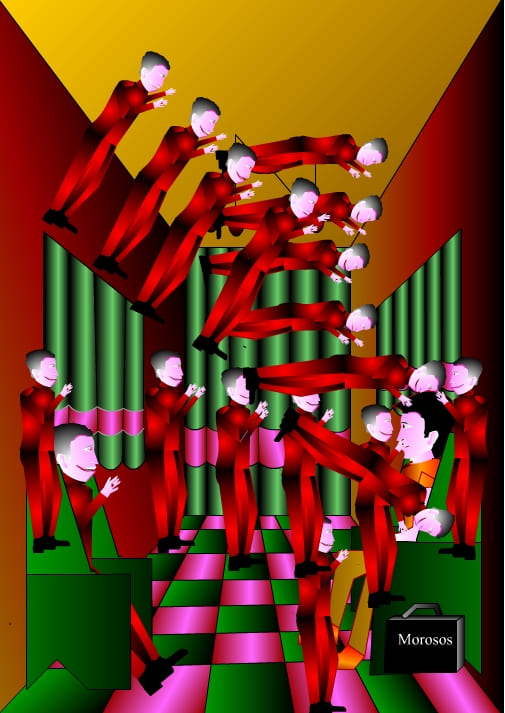

Muchos bancos habían subcontratado empresas como esta de la que

os hablo, para que hiciese llegar a los morosos una notificación,

de parte del banco, con fecha y hora, en la que la policía, junto

a un representante del juez, procedería al embargo.

Era algo así como el último cartucho que le quedaba al banco

para obligar al propietario a sentarse y renegociar la deuda.

Nuestro trabajo, como veis, era horrible. Pero a mí me entusiasmaba

y me motivaba cantidad. Yo era entonces un poco pendenciero y un enamorado

del combate. Tenía algo de salvaje. De ninguna manera me acobardaba.

Nadie me iba a achicar. Casi todos los morosos nos devolvían la

carta una vez que o bien se la leíamos, o bien les informábamos

de su contenido. El insulto o la amenaza era lo más corriente.

Alguno comprendía que nosotros no teníamos nada que ver

con esta guerra, y nos trataba con educación.

Con una gruesa cartera colgada al hombro recorríamos calles y calles….

Yo no tenía ningún problema en ello. Desde que era un niño,

siempre me gustó vagabundear, sin objetivo ni designio, por las

calles de las grandes ciudades, por sus polígonos industriales,

por los puertos, … Gracias a eso he conocido marinos, boxeadores,

prostitutas, suicidas, charlatanes, busconas, carrilanos, ladrones, poetas

locos, gentes fracasadas, …

“González, tienes que llevar el aviso del Banco Urquijo a

la casa de la calle Barbadillo 17. Ocupa toda una manzana. No tiene pérdida.

Es una mansión decimonónica”.

“Muy bien ¿Qué sabes de los propietarios?”

“Oh, pierde cuidado: es un viejecito centenario e inofensivo. Yo

mismo le entregué un requerimiento hace ya muchos años No

sé cómo se las habrá montado para resistir a los

impagos durante tantos y tantos años. Hay verdaderos genios en

el arte de obtener prórrogas y de sobrevivir a los vencimientos.

Yo los he conocido. Serían capaces de engatusar al mismísimo

Belcebú”.

Y apenas mi compañero dijo esto, pegó un estruendoso golpe

en la mesa con su mano abierta. Aquel inesperado manotazo me pilló

desprevenido y me arrancó un estremecimiento.

“De modo que, ¿tiembla el caballero?”, me dijo.

“No seas tarado. Solo me has asustado con el golpe. Yo no creo en

esas cosas. NI en Belcebú, ni en Belial, ni en Asmodeo, ni en las

legiones infernales, ni en los duques ni en los reyes del infierno. El

ser humano es un ser demoníaco. No hacen falta todas esas fantasías”.

Vi que mi compañero se aprestaba a dar otra palmada sobre el tablero

de la mesa, y le advertí:

“Tal vez tenga que retorcerte esa muñeca o luxarte un dedo

para que dejes de molestar y de hacer el idiota”.

“¿Qué decías antes de los seres infernales?

Venga, coge el talón y vete ya”.

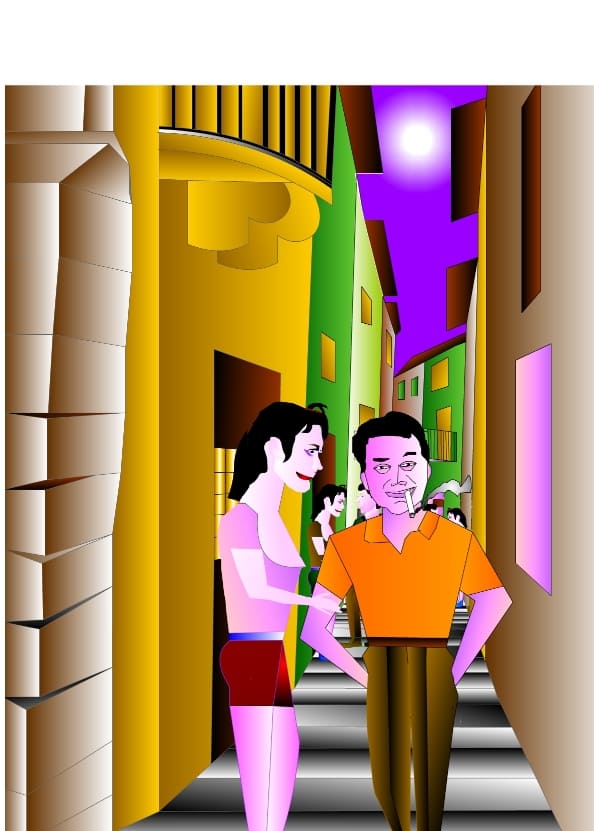

Frente a aquella grisácea mansión estaba fumando el último

de mis cigarrillos. Era uno de esos asquerosos mentolados que tan de moda

estuvieron en aquellos años.

Muchas veces, la parada para fumar antes de entregar el requerimiento,

en realidad era un momento de vacío para replegarme dentro de mí

mismo, igual que, en nuestra Guerra de Independencia, los zapadores franceses,

a la sombra de una esquina, cantaban juntos, esperando el diluvio de fuego,

antes de lanzarse a minar una casa en la que los defensores de antemano

habían jurado morir en la lucha.

Apagué a colilla y me decidí a traspasar las herrumbrosas

verjas de hierro que delimitaban el espacio de la mansión. Era

una casa antigua, enorme y venerable como las que pintaba Ed¬ward

Hopper. Anejo a la casa, un anárquico jardincito, totalmente abandonado

y selvático, crecía pleno de caos, saltamontes, y desorden.

Era el jardín de un espíritu turbulento.

Golpeé con la broncínea aldaba. Era un humeante dragón

con las fauces abiertas.

Percutí con él en su base…. y, ¡oh!, el aliento

de aquel monstruo sonó poderoso y broncíneo como una campanada.

La puerta tembló toda entera y hasta el alto dintel vibró

prolongando en el aire el tañido lento y profundo del llamador.

“Dios mío,” pensé para mí, “qué

gente tan estrafalaria”.

Se abrió la puerta, y de repente apareció un estrambótico

hombrecillo, viejo y reseco.

Ya había preparado mi discursito preliminar, pero, al ver a ese

hombre, me quedé mudo igual que si tuviera ante mí a la

mismísima Esfinge de Tebas, o a una sirena, de esas que tienen

cola de sardina.

Daba igual que me hubiera presentado o no, él ya sabía a

qué venía yo.

Tanto por su extraña vestimenta como por la delgadez y por la mueca

cómica del rostro se diría que era el vivo retrato de Voltaire.

Observé sus pesados zapatos de hebilla, provistos de un tacón

considerable. Con tales zapatrancos, cada paso que daba sobre la tarima

de la casa sonaba como un mazazo.

Pasamos al salón, cuyas ventanas estaban cubiertas por pesados

y asfixiantes cortinajes. Casi no entraba la luz.

Nos sentamos en dos sofás, que antaño parecía que

fueron de color verde ciruela. Frente por frente. Al sentarme yo en mi

butacón, una nube de polvo amenazó con hacerme desaparecer…

Todo era grisáceo, oscuro, pasado de moda, un tanto cursi, con

unos remilgados bibelot en las muchas mesitas que, a guisa de trampas

para alocados, como yo, cercaban el salón. Decididamente, esa habitación

con su ostentosa mezcla de pretendido refinamiento y de sencillez, era

la quintaesencia del mal gusto,

“Jovencito, ya sé a qué ha venido”, dijo. “O

sea, que no perdamos el tiempo. Y tampoco hipócritamente finjamos

sumergirnos en un tema de conversación amable antes de tratar la

realidad que aquí le trae”.

“Estoy de acuerdo con Vd.”, respondí. ”Vayamos

al grano. Le traigo una notificación para recordarle a Vd. que

hay un proceso de desahucio en marcha contra su persona y sus bienes.

De no hacer nada, perdería esta hermosísima mansión

con todos los objetos valiosos que contiene. Y eso sería una pena.

Le pido, le ruego a Vd., que se persone en el Banco Urquijo y pida hablar

con algún gestor. Verá cómo sin dudarlo se le conceden

condiciones nuevas y una moratoria, que en algunos casos es muy extensa.

Para acabar, solo le pido que me firme este papel para que mi jefe vea

que he cumplido el trabajo encomendado”.

“Estimado joven. Le firmaré el resguardo del talón,

pero quiero que sepa que de aquí no nos va a echar nadie, y aún

menos la policía. Je, je, je, je, ….la policía ….

Esta casa lleva años y años sin hacer efectivo a ningún

banco pago alguno. Y nunca pagará nada a nadie. Simplemente, nos

pertenece. Y ya está”.

“¿Por qué dice “nos”?”

“Porque somos Legión”.

De repente, como movido por un muelle. Salté fuera del butacón,

y dije en voz alta, casi gritando, en latín: Legio mihi nomen est,

quia multi sumus. Es decir, “Me llamo

Legión porque somos muchos”.

“Sobresaliente para el latinista”, dijo el anciano, riendo

a mandíbula batiente. Y, súbitamente, taladrándome

con sus inmóviles ojos, añadió en un tono glacial

y duro, que me congeló la sangre en la venas: “Sabemos quién

eres. Tú sabes que rondamos en torno a ti, nosotros te buscamos

y tú, sin que seas consciente de ello, nos buscas. Ese torrente

caótico que sientes en tu interior son nuestras voces. Tu extremismo,

tu deseo de cambiar el destino, sin saberlo tú, es una invitación

para que entremos. El Dios del misterio, que tanto te atrae, ¿quién

te crees que es? Sabemos que te gustan los dioses trágicos, porque

lo sabemos todo de ti, ¿y qué más tragedia que la

nuestra?”

Decir que estaba sin sentido y casi sin respiración es poco decir.

Decir que un carámbano de hielo es mucho más semoviente

que yo, es poco decir, porque aquella interlocución del anciano

me había dejado sin pulso, transformado en una helada roca polar.

A duras penas, vacilando en mi pronunciación, logré responder,

“Pero, ¿quién es usted?”

“Yo no soy sino un simple jefe de estación”, me respondió.

“¿De estación?, ¿de qué estación

habla?”

“Esto es una estación. Por aquí ha pasado mucha gente

con muy diferentes rumbos. Y aquí me han puesto a mí. Igual

que en el Metro cada estación subterránea tiene un encargado.

Sin embargo, esta es una estación muy especial. Aquí confluyen

muchas vías, y muchos destinos. A partir de aquí los viajes

son muy diferentes y la fortuna muy distinta. Por eso esta estación

es más bien un portal”

Sin embargo, esta es una estación muy especial. Aquí confluyen

muchas vías, y muchos destinos. A partir de aquí los viajes

son muy diferentes y la fortuna muy distinta. Por eso esta estación

es más bien un portal”

“¿Un portal?”.

“Aquí, en los dos sentidos, se abren muchos caminos y también

se cierran otros. Venga, acompáñeme, valeroso joven, venga

conmigo a ver los muelles de las llegadas y las despedidas. Si tenemos

suerte, incluso es posible que podamos ver la arribada de algún

nuevo viajero. Yo los conozco a casi todos, ayer llegó un nuevo

Tejedor de sombras, por ejemplo, y un Depredador de Recuerdos dolorosos,

pero lo que más vienen son Corruptores de la Inocencia virginal”.

A pesar de la corpulencia que entonces yo tenía, el anciano me

levantó del sofá con absoluta facilidad, sin esforzarse

en nada, como si yo fuera un ser de trapo y cartón.

Una vez que estuve en pie, me sacudió la ropa acaso para retirarme

el polvo que la cubría.

Yo estaba en un estado casi sonambúlico, y me dejaba guiar con

una mansedumbre más que suicida. Me encontraba tan debilitado y

tan fatigado que no hallaba en mí energía alguna capaz de

oponerse a la voluntad de este anciano. Paso a paso fuimos avanzando por

un larguísimo y oscuro pasillo.

Advertí bien pronto que el corredor era ahora un túnel, entonces el terror me hizo ser consciente de la situación a la que, sin luchar, me estaba entregando. Cuando reaccioné ya era tarde, habíamos llegado al final de aquella profunda y oscura galería. Una puerta gigantesca de bronce y madera negra africana se alzaba, ante mí, desde el suelo hasta el techo. Parecía forjada por los mismísimos Titanes, los Primordiales, antes de que el mundo fuera mundo. Los grabados de bronce de la puerta negra hablaban de un universo violento y brutal, y se describían genealogías de antiquísimos seres tentaculares, gelatinosos, provistos de una ferocidad de vértigo.

Luchando contra el miedo que me inundaba, y con la voz trémula,

acerté a decir,

“¿Son estos los pórticos de la Muerte?”

“Ja, ja, ja, ja, no se ponga trágico el señor. Esta

puerta, que ve el señor aquí, fue labrada hace millones

y millones de eras por seres cuyo poder psíquico doblegaba la materia,

y es el Pórtico de la Vida”.

No es una alucinación si digo que recuerdo, que vi perfectamente,

al anciano abrir una de las hojas de la puerta sin ningún esfuerzo,

como quien abre las cortinas que cubren una ventana en su casa.

Quedó el hueco vacío, terrible, profundo y misterioso….

Al fondo, se distinguía un resplandor rojizo, un vapor de sangre,

que lo empapaba todo.

Vi que tras la puerta había un largo pasadizo que acababa en unas

escaleras que descendían a lo profundo….

Un espantoso hedor a carne podrida, más repulsivo que si proviniera

de una montaña de cadáveres tostándose bajo el sol,

lo inundó todo. Al mismo tiempo, unos siniestros alaridos, ruidos

metálicos, zumbidos de alas, atroces gemidos, gritos ensordecedores

inundaron aquella corrompida atmósfera.

Y, lo que vi, ¡oh, lo que vi! …. Atropellándose por

esa escalinata que descendía, tal vez, hasta el corazón

del mismísimo infierno, subían unas criaturas indescriptibles,

inimaginables. Seres cubiertos de espumarajos y de fétidas babas,

con estiletes succionadores. Membranosos animales voladores semejantes

a toneles, provistos de alas de murciélago, de garras de acero

y de bocas circulares masticadoras, iban y venían en un paroxismo

de locura, chocándose una y otra vez con las paredes del pasadizo.

Había otros seres cuyos cuerpos eran una montaña de babas,

y que avanzaban devorando a los otros diablos. En cuanto esa hirviente

saliva los cubría, desaparecían para siempre.

Eran formas aterrorizadoras, fluidas, y se desplazaban como una plaga,

oscureciendo la escalinata y cubriendo el suelo. Su ataque era abrumador,

una marea de jugos venenosos. Su veneno podía causar delirio, parálisis

o una muerte disolvente, lenta y dolorosa.

Alas de insecto unidas a cuerpos de escorpión, mandíbulas

de hormigas gigantes brotando de cabezas de araña, aguijones venenosos

que se agitaban sin cesar…

Creedme si os digo que no solo creí desfallecer, sino que pensé

que iba a morir… Bajé la vista al suelo para no ver más

esas formas que eran la encarnación de la corrupción física

y espiritual.

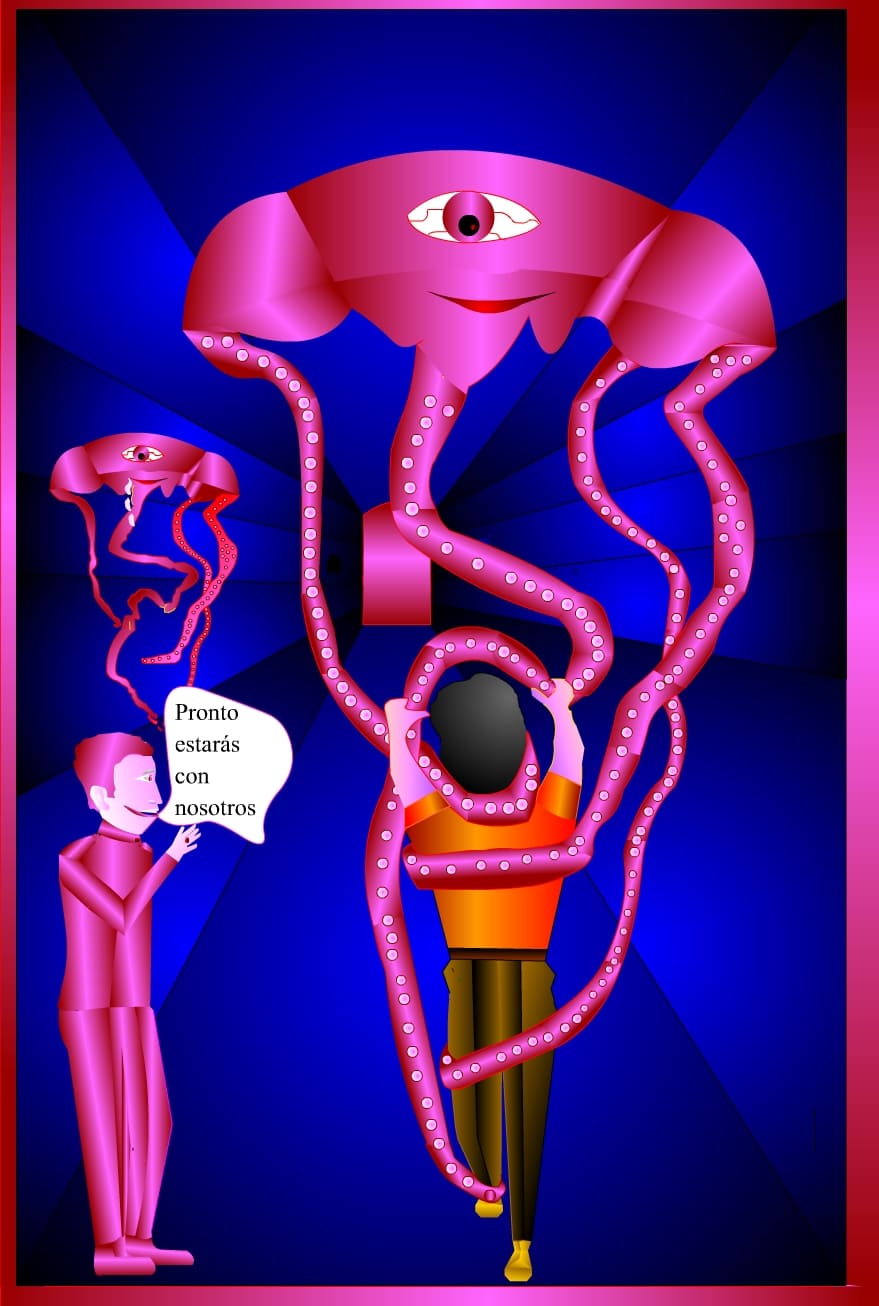

De repente, percibí en lo más hondo de mi cerebro un irrefrenable

impulso de dar un paso hacia el frente, traspasar esos pórticos

y sumirme en esa asquerosa marejada de cascarones, cuyas bocas abiertas

como abismos hambrientos solo buscan la carne viva. Al levantar la vista

del suelo, vi frente por frente a mí, en el umbral de los pórticos

del Más Allá, a un ser enorme, con aspecto de medusa, y

con un punto rojizo, vivísimo, en el centro de su repugnante forma.

Comprendí que ese pensamiento de avanzar provenía del fortísimo

poder psíquico de ese demonio. Me quería arrastrar con él.

Incapaz de resistir, di un paso, y luego otro, estaba ya muy cerca de

aquella criatura, cuando esta, tal vez, llevada de su propia impaciencia,

levantó parsimoniosamente uno de los tentáculos que la elevaban

del suelo, y me tocó con él en el tobillo de la pierna izquierda,

seguramente para zafarme y tirar de mí hacia adentro…

Fue algo mucho más helado que el hielo, fue un toque tan gélido

que caí al suelo en medio de un dolor inexpresable.

Aquella caída fue mi salvación pues rompió la atracción

magnética que ejercía sobre mí aquella pesadilla.

Me levanté como pude y cojeando empecé a correr por el túnel,

hacia la casa y la salida. Corría ciego, totalmente loco, empapado

en sudor, el corazón me iba a reventar…. La pierna izquierda

me colgaba falsa, girando en el aire.

Llegué al salón. Allí estaba mi cartera. La cogí

casi al vuelo cuando pasé cerca de la butaca.

Salí a la calle….

Me esperaba el Sol.

Oh, Sol, glorioso Sol, Dios Apolo, el Flechador Lejano, luciente honor

del cielo, he estado a punto de morir….

Aquella misma tarde telefoneé a mi empresa y les rogué que

me prepararan el finiquito. Dimití de mi trabajo. Por supuesto

que mentí, dije que me habían atracado en plena calle, y

había cogido mucho miedo. Me imagino las risas a mi costa pues

yo no era ningún cobardón, al contrario: yo era todo un

turco matasiete.

Estuve cojeando casi tres años. Al final me recuperé del

todo. Los médicos me preguntaban muy extrañados, “¿cómo

puede tener Vd. una quemadura por congelación tan solo en el tobillo,

y nada más?”

Este fue mi único encuentro con el largo y oscuro aullido del miedo.

Texto Juan Ramón González Ortiz

Ilustraciones:Quintín

García Muñoz