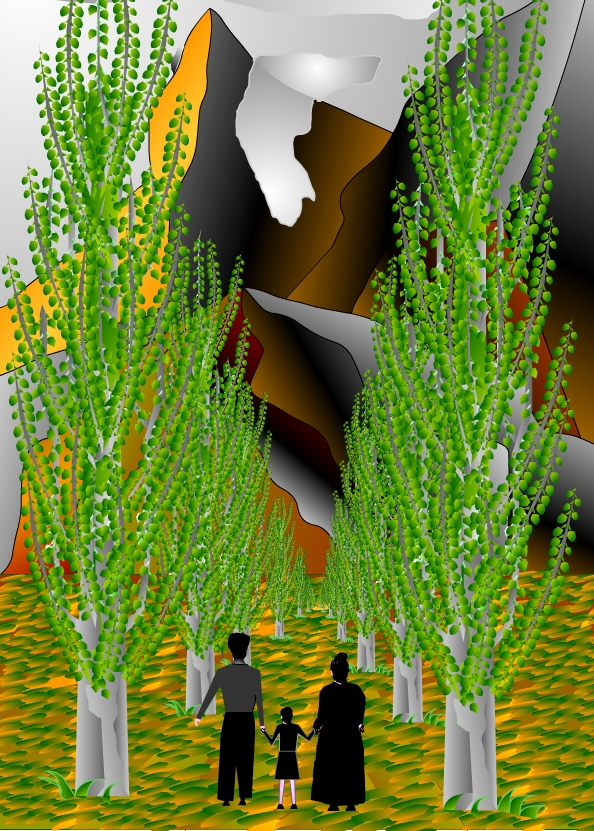

Una

tragedia rural

Ahora que la plateada lepra de los años va llevando mi vida

hacia su último suspiro, me doy cuenta de que cada vez recuerdo

con más nitidez algunos acontecimientos de mi niñez

que en su día yo tomé por simples anécdotas de

mi vida, hechos marginales que tan solo colorearon una parte de mi

existencia. Ahora veo con claridad que fueron sucesos nucleares, los

cuales organizaron toda mi biografía. También me doy

cuenta de que nunca jamás logré separarme del impacto

de esos recuerdos que mi mente, inconscientemente, revivía

una y otra vez, y que la fuerza de esas escenas y de esos actos fue

semejante al poder de atracción que ejerce un planeta con respecto

a su satélite: no le deja escapar del círculo en el

que se extiende su poder.

Uno de los incidentes más importantes y más terribles

de toda mi vida fue la ola de crímenes que, de repente, como

nacidos del aire, surgieron en mi pueblecito natal. Yo, sin pretenderlo,

jugué un importante papel en su resolución. Puedo decir

que durante al menos un momento estuve en contacto directo con la

fuerza más malvada y negativa que hay en este planeta miserable:

el impenetrable abismo del mal absoluto. El mal total. El mal entendido

como fuerza cósmica.

Aquellas muertes tan brutales arruinaron para siempre la existencia

feliz y adormilada de nuestro sencillo pueblecito, y además

trajeron el dolor, la locura y el resentimiento a muchas familias.

Nuestro pueblo a día de hoy es un lugar vacío. Todos

los vecinos huyeron de la sombra errante del asesino y del horror

de los crímenes. Ni siquiera los jabalíes, tan curiosos

como son, se atreven a acercarse a ese lugar, como si una negra figura

rechazase la inocencia y la alegría de los animales. Ni flores,

ni abejas, ni árboles, ni siquiera plantas parásitas,

hasta los pinos abrieron un arco en torno al pueblo….

Mis padres también se marcharon. Nos fuimos a la capital. Nuestra

casa de piedra, cubierta de hiedras, musgo y líquenes, se vino

abajo un buen día, cuando ya el pueblo estaba todo él

abandonado.

Tiembla ahora la tarde solemne y clara, sopla el viento, libre, en

la naturaleza desnuda del invierno, y la poca luz que aún platea

en el oscuro y prieto horizonte de nubes parece que quiere huir antes

de tiempo, trayendo de nuevo el estremecimiento de la noche invernal.

Voy a empezar con mi relato antes de que se apague el fulgor de la

chimenea y la larga y fría noche ennegrezca el mundo y mi alma.

Recuerdo perfectamente cuando, en mi aldea infantil, desapareció

el primer chico y también recuerdo cuando encontraron el cadáver.

Aquel día, el viento de otoño batía la puerta

de mi casa. Era un sonido bello y dulce que me encantaba. Entonces

escuché, las primeras conversaciones. Unos vecinos en voz baja

comentaban que andaban preocupados porque un chico de la localidad,

Alvarillo, de mi edad, todavía no había vuelto con las

vacas. Era un hecho preocupante. Era difícil que hubiera caído

por una sima, o que se hubiera despeñado al asomarse a los

costillares de algún pico. Todos sabíamos ya lo que

se podía y no se podía hacer en la montaña.

Pasaron los días y la desesperación fue aumentando.

Alguien se trasladó al pueblo circunvecino y allí cumplimentó

la oportuna denuncia en el puesto de policía.

Un equipo de investigadores llegó a nuestro pueblo. Empezaron

a recorrer toda la montaña, uno de estos grupos contaba con

un hermoso perro, negro y fuego, del cual bien pronto me hice amigo.

Cuento-una-tragedia-rural

Desdichadamente,

antes de lo previsto llegó la nieve, que cubrió toda

la naturaleza con una endurecida capa de frío y silencio. El

campo, los árboles, los picos, el agua, hasta el aire, todo

quedó inmóvil.

Los policías recogieron sus trastos y se marcharon, de vuelta

a la ciudad.

El misterio del crimen taladraba las mentes y las almas de todos los

vecinos. Los chicos del pueblo hablábamos frecuentemente de

eso. Uno decía que había sido “Cara Tajada”, el herrero,

porque era torvo y brutísimo. Otro decía, susurrando,

que había sido el cura, porque los curas eran todos unos pervertidos.

Yo apostaba por el posadero, al que apodábamos “el marqués

de Cubas”.

Es terrible vivir en la sospecha y en la desconfianza. Es como una

larva que va corroyendo el corazón.

La vida en el pueblo se fue envenenado. Todos cerraban la puerta de

sus casas con doble cadena de hierro, y los que se iban a la montaña

con las vacas llevaban consigo una barra de acero afilada y rematada

en una aguda punta.

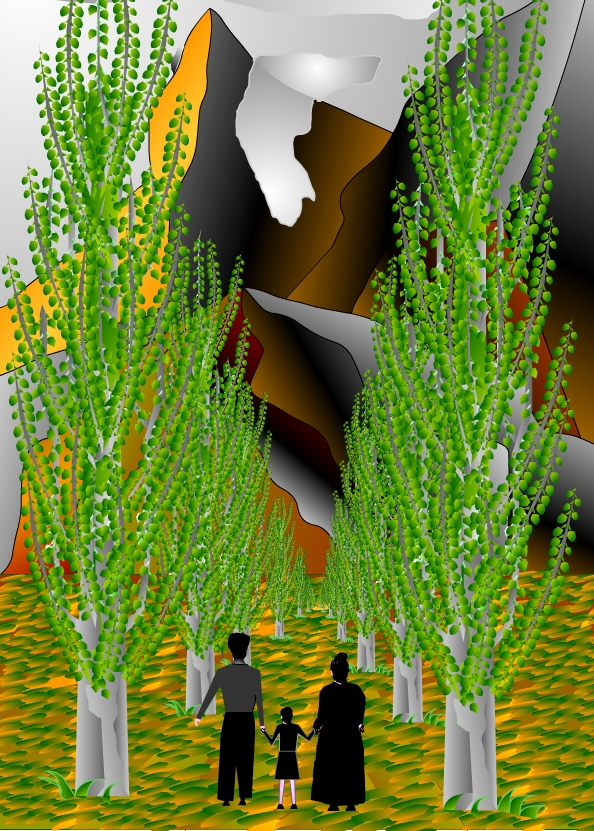

Una-tragedia-rural-lamina-2

Lo peor es que a la primavera siguiente tampoco apareció el

cadáver.La pobre familia de Alvarillo, resignada y brutalmente

sometida a la fatalidad del destino, incapaz de revelarse o de exigir

justicia, con ese silencio de tumba que las gentes humildes guardan

ante el dolor, abandonó el pueblo, para siempre.

Se fueron una madrugada, por el camino de los chopos, medio ocultos

por la niebla, arrastrando los pies entre las hojas secas y tristes.

Nadie fue a despedirlos. Solo yo los pude ver alejarse, mirando por

la estrecha ventana de mi habitación, porque a pesar de mi

juventud ya era insomne.

Dos años más tarde, apareció el cadáver.

No estaba comido por las fieras, ni picoteado por los pájaros

mi mordido con furia por los insectos.

Alguien lo había preservado en un arcón o en un baúl,

o en una caja, y aunque esto no había frenado su deterioro,

sí había logrado evitar la rápida destrucción

que la naturaleza guarda para los cadáveres.

De nuevo vinieron más policías. Llegó también

un juez para recoger el cadáver. Todos sabíamos que

los padres de Alvarillo, en la lejana villa en la que moraban ahora,

incrustados como los árboles que sobreviven entre el cemento

y el asfalto, querían sepultar al hijo en la ciudad.

Es mismo año, otra vez en otoño, despareció otro

chico. Le llamábamos Vinuesa, pues nunca supimos su nombre

sino tan solo el apellido.

De nuevo se repitió todo el anterior desfile de policías,

detectives e investigadores, pero esta vez fue más numeroso.

Se podía palpar el desasosiego que vibraba en la mente y en

el corazón de todos los vecinos, y también en los policías.

Entre tanto, las macizas espigas de maíz se levantaban doradas

en los campos, pero nadie se atrevía a ir solo a cosecharlas.

Se establecieron turnos de vigilancia, así todos se ayudaban

entre todos. Un buen día me tocó a mí participar

en una de esas patrullas. Mis padres no plantearon ninguna objeción.

Entendían que era una obligación de todos para con todos.

Alguien puso en mis manos una escopeta de caza. Me dieron tres cartuchos.

Ni siquiera me enseñaron cómo se cargaba el arma. Y

partí con ellos. Yo ponía cara de fiereza mientras vigilaba

a los que estaban trabajando. La verdad es que mientras segaban estaban

todos tan separados que fácilmente podrían haber desaparecido

uno tras otro sin notar yo nada.

El pueblo ya cantaba coplas acerca de los dos crímenes, y se

habían inventado incluso una antigua leyenda de rencor y venganza

que explicaba lo que estaba sucediendo al presente.

Llegó el verano y apareció el cuerpo de Vinuesa, mordisqueado

por las truchas en un remanso, entre las rocas del río.

Nuevamente habían retenido el cuerpo durante todo el invierno.

Y lo habían liberado unos dos días antes de su hallazgo.

Aún estaba en muy buenas condiciones.

La imagen de los peces, fríos y viscosos, entre las algas de

gelatina, devorando la cara de Vinuesa me persiguió durante

meses. Creo que a eso se debe mi actual repugnancia por los peces

de río.

Su entierro en aquella plácida y rosada tarde de verano fue

terrible. Cómo lloraban los padres. Aquellos gemidos eran tan

hondos, tan llenos de furia y tan plenos de desesperación que

parecía que iban a quebrar las cuatro columnas sobre las que

descansa el universo.

La madre apretaba contra su frente los rizos rubios de su hijo que

aún guardaba en un pequeño relicario de plata.

“¡Mi hijo, que era un San Luis!”, clamaba la madre levantando

la cara pellejuda y seca al cielo azul de verano, mientras amenazaba

al firmamento con sus enormes puños cubiertos de numerosas

cicatrices. A su lado el padre, atontado y mudo, con la frente mirando

al suelo, como un animal, llorando sin consuelo, era la verdadera

imagen de la amargura y la desesperación.

Estos dos también se fueron.

Lo peor es que aún hubo otra desaparición más,

y todavía otra más. Dos secuestros en el corto lapso

de un mes.

Trajeron de una lejana universidad a una eminencia en criminología

que se entrevistó con muchos de los vecinos. Naturalmente,

no me llamaron a mí. Después me dijeron que ese sabio

estaba haciendo “el perfil” del asesino, y que eso era fundamental

para poder capturarlo. No entendí nada y, además, ni

siquiera sabía qué era eso del “perfil”.

Los vecinos y los policías, todos, en general, sabíamos

que esas dos desapariciones contaban como dos nuevos crímenes.

Cuatro crímenes en tres años.

En el pueblo, todos teníamos la sangre helada. Mi padre no

se despegaba de la azada ni siquiera para ir a la iglesia.

Algunos habían malvendido apresuradamente las tierras, o el

ganado, y se habían marchado.

El pueblo empezaba a estar maldito. Las noches se teñían

de dolor y de opresión, y hasta el agua ya no corría

en la fuente como antes, sino que ahora parecía que fluía

monótonamente rebotando en la pila y en el abrevadero con un

tañido sepulcral.

La ciencia, la moderna psicología y la labor de los policías

no habían valido para nada.

Hubo una reunión en el Ayuntamiento.

Se decidió que permanentemente habría patrullas de vecinos

y que nadie debía andar solo por ninguna razón, fuese

la que fuese.

A mí me encuadraron en uno de esos grupos, con dos vecinos

más. El alcalde estableció los turnos y todos nos comprometimos

a obedecerlos a rajatabla.

Gracias a Dios, nuestra misión era ser uno de los dos grupos

que constantemente debían recorrer el pueblo, calle arriba,

calle abajo. No nos enviaron a los alrededores. Supongo que decidieron

ese destino en virtud de mi edad. A las once de la noche se acababan

las patrullas. Todo el mundo debía recluirse tras los muros

de sus viviendas, con los postigos atrancados, la doble llave bien

echada y las contraventanas cerradas.

Se desatendieron muchas faenas agrícolas y las vacas, las bellas

y resplandecientes vacas, mugían hartas de que no se les cambiara

a diario la paja de las cuadras.

Todos nos comportábamos como insensatos.

Un día un vecino, al ir al ayuntamiento para juntarse a su

patrulla, encontró entre la espesa y blanca neblina, tumbando

en el suelo gris plomizo, el cadáver de “Marinero”. Así

llamábamos a aquel joven vecino, pues desde los trece años,

antes de retornar al pueblo, había estado navegando en la marina

mercante. “Marinero” también había salido de su casa

para presentarse en el ayuntamiento. Murió en ese corto trayecto.

El asesino, acercándose por detrás, seguramente sin

hacer ruido, le había dado una profunda puñalada en

la base del cráneo. El acero había entrado por debajo

de la primera o segunda cervical hasta el centro de la cabeza.

Fue terrible.

Desde la capital vino un piquete de policías armados hasta

los dientes que se dedicó a patrullar por la comarca y por

nuestro atormentado y semivacío pueblo.

La casa del cura, la sacristía de la iglesia y un almacén

de yesos sirvieron de temporal alojamiento para esos hombres. Respiramos

un poco más tranquilos cuando vimos los brillos metálicos

de las armas y de las bayonetas, caladas en las puntas de los cañones

como si fueran los penachos de los heraldos de la muerte.

Naturalmente los crímenes cesaron.

Una mañana fresca y verde del mes de junio, alguien dijo que

había visto entre los maizales a un “sospechoso”.

El pelotón de policías formó con rapidez y dirigidos

por el alférez se dirigieron a los campos vecinos. Todos, hombres

y mujeres, querían ver qué desenlace tomaban los acontecimientos.

Yo estaba en casa, solo, separando las piedrecitas y las impurezas

de un saco de lentejas, mis padres estaban en el huerto. Naturalmente,

también quería ver lo más parecido que había

soñado nunca a una operación militar.

Fui a mi habitación a ponerme las botas y recogí las

lentejas que ya había examinado. Salí a la calle. Todo

el pueblo estaba vacío.

En ese momento vi llegar corriendo a Julián, le temblaba el

estómago, demasiado abultado porque era un tragón. Se

paró frente a mí, incapaz de hablar, cuando por fin

recuperó el resuello, me dijo: “Vengo del campo, tu padre me

ha dicho que te metas en el pajar para estar seguro, pues tal vez

hayan encontrado ya al asesino, pero este ha huido y nadie sabe dónde

está”.

- “Qué asco”, dije yo, desilusionado y contristado al ver cómo

se evaporaba mi sueño de ver la cacería del criminal,

“vaya unos padres que tengo”.

- “Vamos ya”, dijo Julián, “tengo mucho que hacer”.

Fuimos corriendo hasta donde estaba el pajar, el cual quedaba muy

cerca de mi casa. Julián abrió las pesadas puertas y

entramos. De niño me había pasado muchas horas en el

pajar jugando con los gatos.

La frescura, el silencio y la refrescante semipenumbra del lugar me

agradaron mucho, sobre todo en una mañana de verano. Allí

estaban las pacas de hierba seca apiladas unas encima de otras, también

había sacos de pienso para las vacas y mil y un trastos inútiles

abandonados por el suelo.

Al girarme hacia la puerta, vi que Julián la había cerrado

y que estaba colocando una pesada viga de madera sobre sus soportes

metálicos anclados en la pared para evitar que las hojas del

portón se abriesen.

Entonces comprendí….

Un frío glacial como no os podéis ni imaginar se extendió

por todo mi cuerpo.

Perdí el don de la vista y todo se nubló para mí.

El corazón se me vació de sangre y estuve a punto de

caer al suelo.

Yo iba a ser el siguiente…

- “Julián”, acerté a decir, “eras tú”.

- “Sí he sido yo. Yo soy el criminal. Yo maté a todos.

Odio la niñez. Odio la juventud. Odio la felicidad ajena. Estoy

hecho de un barro mal cocido. Cualquier animal del monte es mejor

que yo. Un corzo, un jabalí son más humanos que yo”.

- ”Pero, Julián, yo te he visto llorar en todos los funerales”.

- Sí, así era. Y lloraba de verdad, porque me apenaba

ver a esos padres desesperados al ver muertos a sus hijos. Pero una

furia más que satánica me corroe. No me han pegado de

niño, nadie me ha violentado. Mis padres me amaron. Tenían

bastante dinero. He tenido libros, buenas lecturas, muchos juguetes.

Tuve Reyes Magos, cumpleaños, Primera Comunión, mis

padres, mis amigos, todos me amaron. Pero tengo una mala simiente

dentro. Sin que mis padres lo supiesen torturaba animales y los ahogaba.

He ido a lo hondo de los barrancos, donde nadie me podía descubrir,

y allí me entretenía a solas imaginando cómo

podía martirizar a los seres humanos. A veces le abría

la panza de un navajazo a cualquier inocente animal. O le rajaba el

hocico o la joroba a una vaca. Después, como sois imbéciles,

os quejabais de los lobos o de algún oso pardo. Pero yo soy

peor que un lobo. Algo brutal me impele a matar y no voy a parar nunca.

Cuando la oleada de sangre caliente me llega a la cabeza, me siento

como inundado por un dios infame, oscuro, fortísimo y sanguinario.

Algo entra en mí por la nuca. Entonces mi energía se

acrecienta, y empiezo a tramar mi próximo crimen, y a merodear,

sin comer y sin dormir. Deambulo por todas partes con los ojos cerrados,

de forma automática, tan solo la furia asesina me mantiene

en pie y me dirige como un sonámbulo sin que yosepa si me traslado

por tierra, mar o aire. He matado por toda la comarca. Y también

cuando estuve en la capital. Y también cuando trabajé

en el extranjero. Me gusta matar. Me gusta matar. Me gusta matar,

sobre todo jovencitos y no voy a dejar nunca de hacerlo”.

Era aterrorizadora la voz áspera y hueca de Julián,

cuyo tono de normal era algo chillón, pues este hombre era

más bien femenino, gordo y de anchas caderas.

- “Ahí, debajo de las pacas, está el cofre que yo mismo

forré en plomo y cobre donde ocultaba los cadáveres.

Tal vez tú acabes ahí adentro”.

Ya estaba frente a mí a dos pasos distancia. Yo estaba rígido,

paralizado pues nunca en mi vida había estado frente al mal

absoluto. Creedme si os digo que estar expuesto al mal total, al mal

cósmico es algo capaz de dejar sin reacción, sin vida

incluso, al más valiente. El mal absoluto tiene un poder magnético

e hipnótico indescriptible, simplemente te deja congelado.

Rápidamente, pasando por detrás mío, me colocó

la garganta dentro de la articulación de su brazo. Y empezó

a apretar con fuerza. Yo luché salvajemente, como un poseso,

como un animal malherido. Pateaba y sobre todo movía epilépticamente

la cabeza para intentar liberar mi cuello de su abrazo. Julián

sacó la mano que le quedaba libre y me la colocó en

la cara, apretándola fuerte contra el otro brazo. Su mano abierta

era tibia y blanda. Sus dedos cayeron sobre mi boca y mi nariz. Totalmente

desquiciado, sintiendo ya los espasmos de la asfixia, mordí

uno de esos dedos. Era el dedo meñique. Enloquecido y fuera

de mí, clavé mis dientes en ese dedo. Mordí salvajemente

la articulación. Sentí cómo mis dientes entraban

en la carne y seccionaban los huesecillos de la juntura. Manó

la sangre y noté su sabor metálico en la boca. Escuché

a Julián gritando de dolor, y comprobé que aflojaba

la presión, hasta que se separó de mí. De repente,

noté algo suelto dentro de mi boca, algo que daba vueltas.

Escupí aquel denso coagulo y vi que era el dedo meñique

de Julián. Se lo había seccionado al nivel de la segunda

falange.

Julián, trastornado por el dolor, horrorizado, cayó

de rodillas al suelo, aullando. Yo me fui junto a la puerta y empecé

a gritar como si hubiese perdido el juicio. De repente, desde la calle

empecé a oír voces que se acercaban.

- “¡Qué pasa!, ¡quién hay ahí!”

- “¡Auxilio, ayudadme, estoy con Julián, él es

el asesino, sacadme de aquí!”

Todos empezaron a golpear la puerta y a empujar con ánimo de

romper la viga que bloqueaba la apertura. Oí cómo un

vecino arrancaba un tractor y, de inmediato, embestía con él

contra la puerta, que se abrió de par en par.

Todos entraron como una avalancha. Julián gemía en el

suelo, buscando inútilmente su dedo. Todo él estaba

cubierto por la sangre que chorreaba de su mano herida.

Nadie dijo nada. Ni una palabra. Ni una respiración.

Parecíamos un grupo escultórico.

¿Cuánto tiempo estuvimos todos así?

Por fin, el alférez de policía levantó a Julián

del suelo. Los otros policías formaron en torno al criminal

y se lo llevaron.

Esa misma tarde llegó un vehículo carcelario para llevar

a Julián a la ciudad.

Todos nos congregamos para ver la última escena de tan horrible

tragedia.

Julián tenía la mano vendada con una servilleta de tela

blanca.

Después supe que al alférez lo ascendieron a un empleo

superior.

Julián fue juzgado. Quiso renunciar a su defensa, pero el juez

no lo autorizó. No abrió la boca durante el juicio.

No dijo ni una palabra. Nada. Absolutamente nada.

Una mañana del mes de noviembre, una de esas mañanas

limpias de otoño, una de esas mañanas frías que

tanto aman las águilas de las montañas azuladas y eternas,

ahorcaron a Julián.

TEXTO: Juan Ramón González Ortiz

Ilustraciones:Quintín García Muñoz

|

www.revistaalcorac.es |

MAESTRO

TIBETANO

|

|

Orbisalbum |