Fiestas

del pueblo

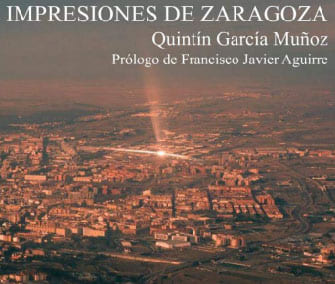

Juan había pasado varios años

fuera su tierra amada. Tal vez había pocas personas que hubiesen

caminado tanto como lo había hecho él por sus polvorientos

caminos. Seguramente se podrían contar con los dedos de la

mano, aquellos que habían meditado tanto como él entre

los romeros y tomillos cercanos a su ciudad. Desde los montes, yermos

y resecos, pasando por los humedales de los galachos cercanos al río,

los frágiles pinares, las altas planicies limítrofes.

Bajo el implacable sol de verano y el helador cierzo de invierno;

entre la densa niebla que cubría de carámbanos los matorrales

y se abría paulatinamente a la influencia benéfica de

nuestro Sol, o bajo las suaves gotas de lluvia tan bien recibidas

en esos páramos desérticos. Pero, por motivos laborales

se vio obligado a sentir el sabor amargo de la emigración a

un país lejano y extraño.

Por fin se encontraba sentado en una de las innumerables mesas que

cubrían la calle mayor de su pueblo. Engalanada con multicolores

banderitas como era la costumbre en las fiestas del santo patrono.

Calamares a la romana, gambas a la plancha, olivas, berberechos, mejillones,

navajas. Aunque, cosas sencillas, todas ellas despedían un

exquisito aroma, especialmente para el que en ocasiones se había

tenido que conformar con un simple mosto.

Aprendiz

de mago

Apenas había alguien del pueblo que le reconociese debido a

la poblada barba que cubría su conocida cara de niño.

Ese anonimato le permitía saborear con especial intensidad

aquellos momentos festivos. Se remontó a la inocente época

en la que perseguía a las niñas con una pistola de agua

por toda la Plaza de España, mientras tocaba la banda del pueblo.

Recordó el desencanto que le invadió el día que

suspendieron el baile de la noche porque se había muerto Juan

XXIII. Rememoró el aroma que desprendían las canastas

llenas magdalenas y encanelados recién hechos y que algunas

vecinas sacaban del horno de leña.

En unas mesas cercanas había un grupo de personas hablando

animadamente. No había reconocido a Isabel entre ellas, pero

un escalofrío le recorrió la espalda y una inmensa alegría

colmó su corazón cuando los ojos de “Su dulce

señora” se posaron en los suyos.

En

el bar del pueblo

Y entonces ocurrió algo que reinició una olvidada relación.

El marido de Isabel comenzó a burlarse socarronamente de ella.

Entre broma y broma le lanzaba palabras envenenadas y llenas de odio.

Juan que disimuladamente estaba escuchando todo, se encolerizaba por

momentos. La ira se estaba apoderando de su tranquilo y sosegado corazón,

y el recuerdo de lo ocurrido hacía tantos años en la

casa de su “Amadísima Madre”, le estremeció

hasta tal punto, que visualizó durante varios minutos una nítida

escena en la que su fuerte mano propinaba un soberano “tortazo”

a aquel impresentable.

Sabía que tenía una enorme fuerza mental y que de seguro

le llegaría el escarmiento para callarle de una maldita vez.

Pero, el resultado fue mucho más terrible, e imprevisto de

lo planeado.

En unos segundos, Isabel gritó:

Y sin mediar un segundo, el marido dio delante de los asistentes un

terrible “tortazo” a su amadísima señora,

quien, envuelta en amargas lágrimas se levantó y corrió

inmensamente avergonzada y humillada hacia su casa.

Ella no le oyó, sin embargo, Juan escuchó todo, y comprendió

que con casi total seguridad había sido su ira la que había

provocado aquel terrible altercado. Por un lado había enardecido

a Isabel y le había incitado a sublevarse contra una situación

vejatoria a la que siempre había estado sometida, y lo que

era peor, su visualización había influido en la incontrolada

respuesta de su marido.Estaba visto que era difícil encauzar

la energía. Una vez desbordada podía causar graves e

inesperados destrozos.

Juan

quedó profundamente preocupado. La libertad, el mayor bien

de los seres humanos, no parecía una prerrogativa de su “amadísima

madre la de los ojos misericordiosos” que le acunó en

su niñez.

https://www.lacuevadeloscuentos.es/QCUENTOS2/CUENTO52.htm

Texto e ilustraciones: Quintín García

Muñoz